映画「プラダを着た悪魔(The Devil Wears Prada)」は2006年に公開されたデビッド・フランケル監督作品である(原作はローレン・ワイズバーガーによる同名小説)。

映画が公開された時には大学生だったが、予告編を見る限り「純朴な若者が凶悪な上司に翻弄される物語」としか思えず、わざわざ映画館に観に行く気にはなれなかった。

後年になって確かネット配信で見たのだが、映画の序盤は予想通りの展開となっており自分の判断の正しさを噛み締めていたのだが・・・途中から状況がどんどん変わり、ラストになることには「ああ、これは名作だ」と考えるに至っていた。

今回はそんな名作「プラダを着た悪魔」のあらすじを振り返りながら、その面白さを語っていこうと思う。

この作品を語る上で大事なことは「映画が描いた世界」と「受け取ったメッセージ」を分けて考えることだろう。

最終的にはその2つのことについて考えていくが、まずは「プラダを着た悪魔」のあらすじを振り返っていこう。

ただ、あらすじと言っても全部話してしまうので、ネタバレが嫌な人は途中まで読んで本編を見てください。

-

物語の構造とミランダの裏切り方

映画は「純朴なアンディ vs 冷酷なミランダ」の構図から始まるが、ミランダに感情移入できるギミックが後半で提示され、「尊敬」や「驚き」としてアンディや観客の見方を変えていく。 -

アンディが迫られる二つのボーダーライン

アンディは「エミリーを犠牲にするかどうか」と「誰もが望む世界で生き続けるかどうか」の二つの境界線に立たされ、ミランダのような人間になるか否かの選択を迫られる。 -

ファッション業界という「別世界」の描写

「プラダを着た悪魔」は、誰もが憧れながらも簡単には踏み込めないファッション業界を、ミランダという象徴を通して、厳しさと苛烈さをリアルに描き出している。 -

選ばれし者の条件と犠牲の覚悟

憧れの世界で生き残るには、他者を犠牲にする覚悟が必要であり、それを自覚している者だけがその世界に存在できる。ナイジェルの態度がその現実を象徴している。 -

「ミランダになれるか」という問いがもたらす分断

映画のメッセージは「あなたはミランダになれますか?」という強烈な問いであり、それに対する答えによって、人々は価値観や人生の選択で分断されていく。だが、その分断は単なる違いであり、ミランダ的な生き方には憧れが含まれている。

「プラダを着た悪魔」のあらすじ(ネタバレあり)

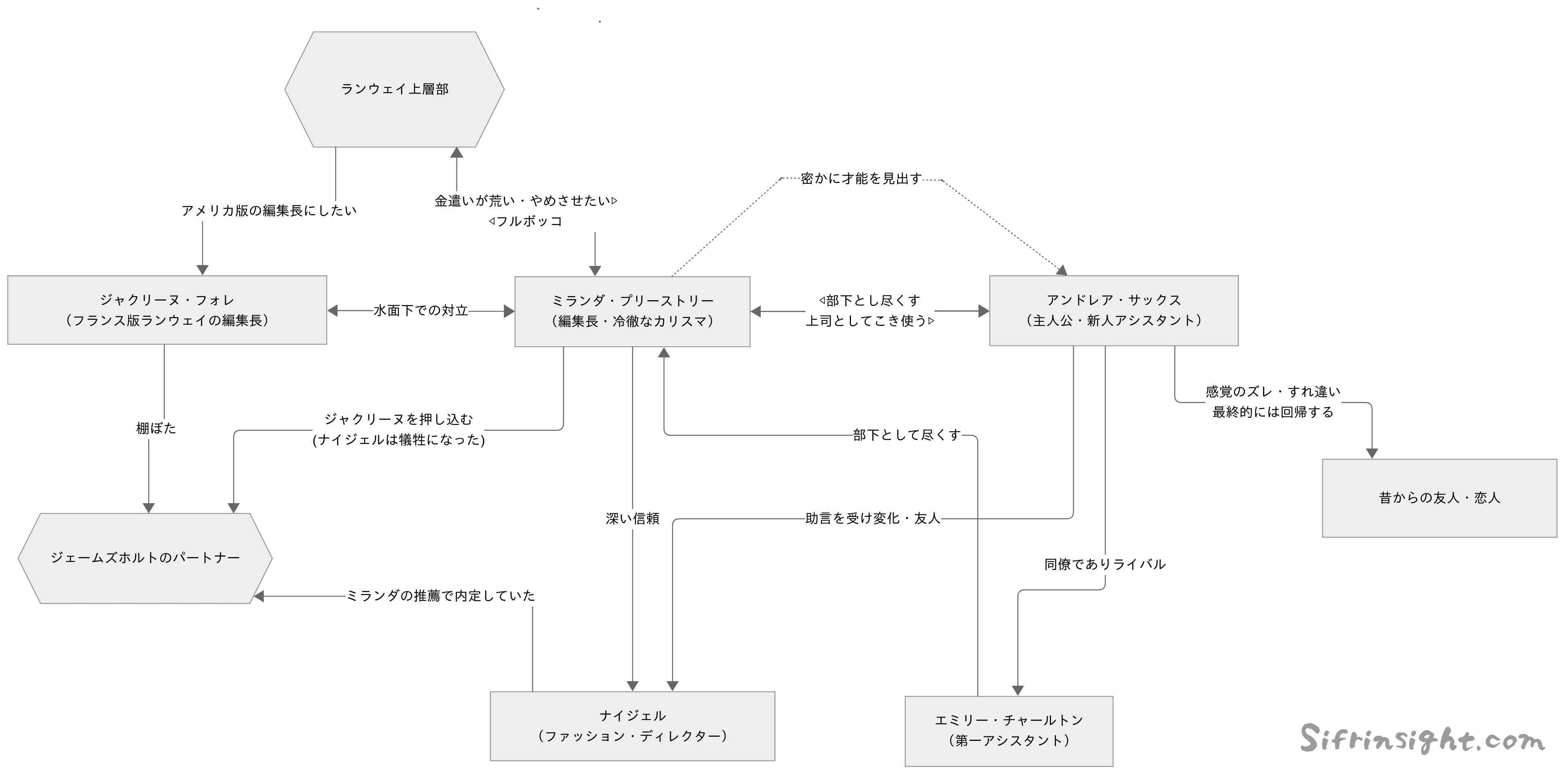

簡単なポイントまとめと人物相関図

-

ミランダとの出会いと過酷なアシスタント業務

ジャーナリスト志望のアンディは、全く関心のなかったファッション誌「ランウェイ」で、カリスマ編集長ミランダのアシスタントとして働き始め、過酷な要求と理不尽な扱いに耐える日々を送る。 -

努力と変化による信頼の獲得

ナイジェルの助言を受けたアンディは、ファッションへの理解と自身のスタイルを変化させることでミランダに認められ、徐々に信頼を得て重要な仕事も任されるようになる。 -

キャリアと友情の間での葛藤

アンディは昇進のチャンスであるパリ出張のため、先輩エミリーの夢を奪う決断をする。仕事は順調だが、恋人や友人との関係が悪化し、人生の転機に直面する。 -

ミランダの本性とその影響力

ミランダは私生活に苦悩を抱えつつも、圧倒的な人脈と策略で自身の地位を守る。アンディはその強さと冷酷さに驚きながらも、ミランダに自分の姿を重ねられることに戸惑う。 -

自分の道を選び直すアンディ

アンディはミランダのような生き方を拒み、自分の理想だったジャーナリズムの道に戻る。だが、その後ろ盾にはミランダからの推薦があり、アンディの成長と実力が認められていたことが示される。

人物相関図

ここからはもう少し詳しく映画「プラダを着た悪魔」のあらすじを見ていこう。

悪魔現る

物語の主人公はノースウェスタン大学を卒業したばかりのアンドレア・サックス。ジャーナリストを目指しニューヨークに出てきたアンドレアは、ひょんなことから全く興味もないファッション誌「ランウェイ」編集部の面接の機会を得る。

面接を担当したのは編集長のミランダ・プリーストリー。彼女はファッション業界のスターであり、「ランウェイ」の帝王であった。

「ランウェイ」編集部のスタッフはミランダの一挙手一投足を気にかけ、彼女に認められるために懸命に働き、そして恐れていた。

しかもミランダの影響力はその雑誌内にとどまらず、ニューヨークのファッション業界にいるすべての人物がミランダに認められたがっていたのだ。

アンドレア(アンディ)がそんなミランダのお眼鏡に叶うはずがないとすべての人が思っていたが・・・何故かアンディはミランダのアシスタントとして採用されることとなる。

ミランダのアシスタント職は過酷なものではあるが、その職に就きさえすればどんなところにでも就職できると称されるものであり、多くの女性が憧れる職であった。

そんなアシスタント職についたアンディは、ミランダの無理難題に必死に応えるのだった。

しかしミランダにとってアンディは取るに足らない存在であるらしく、頑なに彼女を「エミリー」と呼び続けた。

利口で太った子

矢継ぎ早に降ってくるミランダの指示をなんとかこなしていたアンディだったが、大きな失敗を犯す。

それは、悪天候を理由にキャンセルになったマイアミからニューヨークへの航空便の変わりを探すというものだった。ミランダは必死に別の便を探すのだが、悪天候で全ての航空会社の便が欠航しており、結局アンディはミランダを予定通りにニューヨークに帰すことができなかった。

そんなアンディをミランダは酷く叱責する。

そもそもアンディのような「利口で太った子」をやとった理由は、これまで自分を失望させてきた「細身のバカ」とは違うタイプであったからだった。

ミランダにとってそれはリスクを伴うものだったが、期待の裏返しでもあった。しかし、ミランダは今回の一件で「どんなバカよりも失望させられた」とアンディに告げる。

その言葉に酷く落ち込んだアンディは、先輩同僚のナイジェルにその事を告げるが慰めの言葉かけてくれることはなかった。

しかし決してアンディを無視することなく、彼女を叱咤激励する。ナイジェルの言葉に動かされたアンディは自分を変えるためにある作戦を実行に移す。

変わるアンディ

アンディはナイジェルの力を借りて、まずは自分のファッションを変革する。それまでの野暮ったい服装ではなく「ランウェイ」編集部の一員としてふさわしいものに変えていった。

一方でファッションそのものへの関心を向けていく。

少しずつミランダのお眼鏡に叶う仕事がこなせるようになってきたアンディは遂にミランダから「エミリー」ではなく「アンドレア」と呼んでもらえるまでになる。さらに、出来上がったばかりの「ランウェイ」を自宅に届ける仕事を任されるに至った。それはまさにミランダからの信頼の証であった。

不可能な命題

ミランダの自宅を訪れる絵での様々な「マナー」を先輩アシスタントのエミリーから教えられていたアンディだったが、ミランダの娘である幼い双子の姉妹にたぶらかされて二階に上がってしまい、ミランダと夫が喧嘩をしている現場に遭遇してしまった。

翌日、自らのクビも覚悟していたアンディにミランダだが告げたことは「双子のためにハリーポッターの新刊を入手してほしい」ということだった。

なんとも可愛らしい命令かに思われたが、ミランダの意図するところは「出版前の原稿の入手」、しかも残された時間はたったの4時間であった。

ほぼ不可能に思われたその作戦をアンディは見事に成功させる。任務成功の裏にいたのはアンディが以前パーディーで知り合った作家のクリスチャン・トンプソン。彼のつてでなんとかアンディは原稿を入手したのだった。

アンディの仕事ぶりに流石のミランダも驚いた様子であった。もしかしたらミランダは、アンディをやめさせる理由づくりにこんな命令をしたのかもしれない。

ボーダーライン

アンディは間違いなく仕事面での充実を手にしていくが、その一方でこれまであった人間関係に陰りが生まれ始める。

そこに追い打ちをかけるように、ミランダはアンディに過酷な命令を下す。それはパリコレへの同行を迫るものだった。

その出張への同行は先輩アシスタントのエミリーが長く夢見ていたものであり、命令に従うことは彼女の夢を打ち砕くことを意味していた。

しかし、その出張に同行し多くの力のある人物と出会うことは、単に「ランウェイ」で仕事するという枠組みを超えて大きな意味を持つものだった。ジャーナリストを目指すアンディにとってもそれがチャンスであることには変わりがない。

結局アンディはパリコレへの同行を決める。それはエミリーの夢を打ち砕くことを意味していたのだが、その事実を伝えることもアンディ本人がしなくてはならなかった。

その事実を伝える電話先で、エミリーは交通事故にあう。

何れにせよエミリーはパリコレいけなくなってしまったが、見舞いに来たアンディをエミリーは罵倒する。ファッションには全く興味がないふりをして私の夢を奪うのかと。

アンディは明確な一歩を踏み出した。

それと同時、変わりつつあった恋人や友人との関係も決定的なものとなった。彼女はすでに「家賃のための仕事」をする友人たちとは別の場所に立っていたのだった。

ミランダ・プリーストリーという人

パリコレというファッション業界の中心に立ったアンディだったが、その状況に飲まれることなく仕事を来なしていた。

そんなアンディの前で、ミランダが酷く疲弊した姿を見せる。これまで見たこともないようなミランダの姿に驚くアンディ。ミランダは夫から離婚を切り出されたようだった。

過去にも離婚歴があるミランダは離婚そのものに苦しんでいるわけでもなかったし、マスコミに揶揄されることもなんとも思っていなかった。彼女が唯一思いを馳せていたのは娘たち。娘から再び父親を奪ってしまったことばかりを悲しんでいた。

しかし、一通りのことを話し終えると、ミランダは再び仕事の話に集中しだす。その姿にアンディはこれまでになかった敬意を覚えるのだった。

そんな中、アンディはミランダが「ランウェイ」の編集長を降ろされるという情報を得る。ミランダの危機的状況をしったアンディはその事実を伝えるべく奔走する。

しかし、ミランダが編集長の座を降りることはなかった。

ミランダはその動きがあることを事前に感知しており、「ランウェイ」の会長を自らの人脈の強さを持って脅していた。その上に、後釜になるはずだったジャクリーヌ・フォレに別の大きな立場を斡旋することによって自らの立場を守っていた。

ただ、その「大きなポジション」に内定していたのはナイジェルだった。ミランダは自らの立場を守るためにナイジェルを犠牲にした。それをわかってもなお、ナイジェルはミランダを責めることはなかった。

ルビコン川のほとり

全てはミランダの手の上のことだった。彼女は自らの立場を守るためにすべてを犠牲にする。今回はナイジェルを犠牲にした。

そんなミランダはアンディに話しかける。「貴方は私に似ている(I see a great deal of myself in you)」と。

それをアンディは否定するが、ミランダは責め立てる。貴方はエミリーに同じことしたと。

ミランダはアンディを明確に自らの後継者と見なしていた。

そしてミランダは最後に告げる、自分たちのような生き方を「誰もが憧れている(Everybody wants to be us)」と。

アンディの選択

アンディはミランダと別の道を選んだ。それは自らが初めから望んでいたジャーナリストとしての道に戻ることであり、恋人や友人との日々に戻ることであった。

ただ一つ違ったことは、アンディの新たな面接先は照会をかけた「ランウェイ」からの強烈なメッセージを持っていたこと。

そのメッセージはミランダ本人によるものだった。

「その人を雇わなかったら、お前は大馬鹿者だ。」と

「プラダを着た悪魔」の考察

王道としてのプロットとその裏切り

「プラダを着た悪魔」の序盤は「純朴なアンディ vs 悪魔のようなミランダ」として始まり、不条理な命令に懸命に応えるアンディに感情移入するようにできている。誰もが感じたことがあるであろう「努力を認めてもらえない苦しさ」も相まって、私を含め多くの人は完全にアンディ派として映画を見ることになったと思う。

ただ、このようなわかりやすい構造がある場合十中八九その構造がいい意味でひっくり返る。つまり、純然たる悪魔のようなミランダにこちらが感情移入できるようなギミックが必ず提供される。

「プラダを着た悪魔」提供されたギミックは大きく二つ:

- ミランダは離婚問題を抱えている。

- ミランダは「ランウェイ」の編集長を降ろされそうになっている。

「プラダを着た悪魔」が凡庸な作品なら、これらの事実を知ったアンディがミランダと手と手を取り合って困難に立ち向かう物語になっただろう。

ところがどっこい、この作品で上の二つのギミックはそんな事には使われなかった。つまり、

- ミランダが離婚問題を抱えていることを告白するシーンでは、瞬時に仕事モードに戻る姿を見せて、アンディの「同情」ではなく「尊敬」を引き出しており、

- 大切な部下を犠牲にしてまでも、自力で「ランウェイ」編集長の座を死守する姿が描かれる。

この辺がこちらの予想をいい意味で裏切ってくれて、「プラダを着た悪魔」が描こうとするものを浮き彫りにする。

では、結局「プラダを着た悪魔」が描こうとしたものは何だったのか?

それを考えるために、まずはアンディ最後の選択について考えていこう。

アンディの選択

物語のラスト、ミランダは明確にアンディを「こちら側」に誘い込もうとする。多くのアシスタントに失望させられながら、ミランダがようやく見つけた自分になり得る存在としてのアンディは彼女の後継者であった。

だからこそ「Everybody wants to be us.」と「us」という表現をとっている。この「us」はきらびやかなファッション業界全体を指していると考えることもできるだろうが、ミランダとアンディの重要な対話シーンであったのだから、やはり「私と貴方」という意味だっただろう。

しかし、残念ながらアンディは「日常」へ回帰してしまう。

この決断の賛否は明確に分かれるだろう。「ミランダと一緒に『あちら側』に言ってほしかった」という人と「帰ってきてくれて安心した」という人。

私はといえば「行ってほしいと思いつつも、行かなくてよかったと安心した」というなんともどっちつかずの思いだった。

ただ、いずれの場合も映画を見ている私達はなにか強烈なボーダーラインの上に立たされている気持ちにさせられる。

そしてそのボーダーラインこそが「プラダを着た悪魔」という物語にとって最も重要な意味をもっている。

二つのボーダーライン

「プラダを着た悪魔」で主人公アンディは二つのボーダーラインの上に立たされる。一つは「エミリーを犠牲にできるかどうか」、2つ目は「誰もが望む世界に生きるかどうか」。2つ目のボーダーラインは「望むもののために誰かを犠牲にし続けることができるか」と言い換えることもできるかもしれない。

エミリーを犠牲にしたときにはご都合主義的に事故ってくれたおかげでアンディが超えたボーダーラインがぼやかされてしまったが、アンディは実際にはそのボーダーラインを超えていた。

実際のところアンディは「ボーダーライン」を超えさせられたといえなくもないのだが、ミランダがそのように仕向けるまでに急激な成長を遂げたことが大事なことだったのだろう。

おそらく一番大事だったのは「ハリーポッター事件」。十中八九ミランダはあの仕事を失敗させてアンディをやめさせようとしている。あの仕事こなすには通常ならざる何かがなければならずアンディははからずもその「なにか」が自分の中にあることをミランダに教えてしまった。

パーティーの一件はダメ押しといったところだったのではないだろうか。

ただし・・・2つ目に超えることを仕向けられたボーダーラインは1つ目とは本質的に意味が異なる。つまり、何かをできることとそれをやり続けることができることとはは別のこと。

例えば自らの利益のために誰かを犠牲にすることを考えると、ある瞬間にそんなことをしてしまうことは長い人生の中ではあることだと思う。しかし我々凡庸な人間は、それを後悔してしまうし、決して人に行ってはならない恥と思うだろう。あるいはそういったネガティブな思いを隠すためにむしろムキになることもありえる。

何れにせよ、私達はミランダのように平然とはしていられないだろう。

それが私達とミランダとの間にある越えられない壁であり、ミランダがかつて超えたボーダーラインの先にある状態であり、アンディに望んだものである。

では結局のところ「プラダを着た悪魔」で描こうとしたものは何だったのだろうか?

「プラダを着た悪魔」が描き出す「別世界」

「プラダを着た悪魔」が描き出したものを一言で言えば「『別世界』としてのファッション業界」ということになるだろう。

そんな事ここまで延々と文章を重ねなくても分かることのようにも思えるが、大切なことはそれをどのように描ききったか。

この映画における「ファッション業界」とは「誰もが望む世界」である。そしてそれは「誰もが望んで手に入らない世界」ということでもある。

ただ、望んでも手に入らないのにはそれなりに理由があるもので、それがこの映画で描かれてきたこと。

なんの犠牲もなしに「誰もが望むもの」は手に入らない。そしてそれを明確に自覚しながらやり続けられるものだけが望む場所にいられる(もちろん多くを犠牲にしながらはじき出されるものもいる)。

そして、その場所にいる人間は全員それを承知してる。ミランダに裏切られたナイジェルの姿を見ればそれが明らかだろう。

彼はミランダに対してなんの恨み言も言わない。それはミランダに世話になったという自覚があるからかもしれないが、ナイジェルは自分が所属している世界、所属し続けようとしている世界がどういう場所か知っている。

ナイジェルだって、必要とあらばミランダと同じことをするのである。

「プラダを着た悪魔」はミランダという人物に「ファンション業界」を代表させ、その世界が持っている根本的な苛烈さを描いている。それを強調していたのが純朴なアンディ。

そして「利口で太った子」であったはずのアンディもミランダという熱病にあてられて、その「別世界」にどんどん歩みを進める。それは、私達「凡庸なるもの」がきらびやかな世界に抱く憧れそのものだろう。

そんな「別世界」を人間ドラマとして見事に描いたものが「プラダを着た悪魔」であったお思う。

では、そんな物語が私達に訴えかけるものはなんだろうか?

人々を分断する強烈なメッセージ性

この物語にメッセージがあるとすればそれは「貴方はミランダになれますか?」になるだろう。

私の答えは明確に「No」となってしまうのだが、この「No」とは一体なんだろうか?

それはつまり、私という人間には、何かを犠牲にしても、誰かを裏切っても、それでもなお手に入れないものがないということを意味してしまう。

そして実際にそうである。

一方、この問いに「Yes」と答えるひともいるだろう。そんな人はきっとアンディの選択を理解できなかったし、残念に思ったに違いない。

どうもこの世界には本当に何かしらのボーダーラインがあり、それを超えられる人とそうでない人がいる。そしてそのボーダーラインを超えられるかどうかで人々は「分断」されている。

一般に「分断」という言葉は概ねネガティブな意味で使われるのだが、この「分断」はそんなに悪いこととも思えない。単に「私がいて、貴方がいて、私と貴方は別の人」といっているだけである。

ただ、私達はミランダを選択できる人々をついつい批判的な目で見てしまう。だって、犠牲を厭わないという強烈な性質をもっているから。

しかし、私達はこの映画で学んだはずである、そんな人達はミランダなのだと。つまり・・・かっこいいだろ?

「私がいて、貴方がいて、私と貴方は別の人」であるだけのはずなのに、私達は憧れの裏返しとしてルサンチマンを爆発させがちだが、早い話がかっこいいと憧れているだけのことである。

Everybody wants to be us.

返す返すもこの一言に集約される作品だった。

この記事を書いた人

最新記事

- 2025年4月23日

【君たちはどう生きるか】大量のインコとペリカンは何を意味するのか-大王が象徴する宮崎駿と「俺達」- - 2025年4月15日

【シン・仮面ライダー】オーグメントの絶望の謎と「アイ」が隠した本当の戦略-本郷猛は何故勝利して良いのか- - 2025年3月25日

【侍タイムスリッパー】あらすじとその考察-椿三十郎の呪を打ち破る「究極の殺陣」- - 2025年3月2日

「機動戦士Gundam GQuuuuuuX Beginning」を見た感想と考察ーテム・レイの正しさとレビル将軍の行方ー - 2025年2月26日

「機動戦士ガンダム」スペースノイドの怒りと地球連邦政府という奇跡ー物語を支える3つの重要な側面を考察ー