映画「スタンド・バイ・ミー(Stand by me)」は1986年に公開されたロブ・ライナー監督作品である。原作はスティーブン・キングによる小説「The Body」(邦題は「スタンド・バイ・ミー ―秋の目覚め―」)。

子供の頃から何度となく見た作品であり、非常に多くの印象的なシーンで彩られた作品でもある。その中でもゴーディが鹿に出会うシーンは不思議と心に残るものであった。

ところが、ゴーディは鹿に出会った事実を仲間たちに伝えないばかりか、伝えなかったという事実がわざわざモノローグで語られる。私なら「おい!鹿いたぜ鹿!」と絶対に話していたと思うが、彼はそうしなかった。

子供の頃から彼の行動に一定の疑問を持ちつつも、なにか「それでいい」という納得感もあり、モヤモヤした感覚を持ち続けてきた。

今回はそのモヤモヤに決別すべく、彼が鹿のことを仲間に語らなかった理由をできる限り言語しようと思う。その上で、作家となった大人のゴーディがついたかもしれないどでかい嘘についても考えていこうと思う。

まずは「スタンド・バイ・ミー」のあらすじを振り返ろう。

以下、あらすじと言っても全部話してしまうので、ネタバレが嫌な人は途中まで読んで本編を見てください。

-

家を出たい子供たち

ゴーディ、クリス、テディ、バーンの4人は、それぞれ家庭に問題を抱えており、「ここではないどこかへ」という思いを抱いていた。死体探しの冒険は、彼らにとって現実逃避の旅でもあった。 -

ゴーディが鹿を見たことを隠した理由

クリスの告白をきっかけに、ゴーディは彼と対等な立場になることを意識し、秘密を持つことを決意する。鹿を見たことを話さなかったのは、クリスと同じように仲間にも語らない「自分だけの経験」を持つことで、彼との関係性を変えたかったからだった。 -

小説家ゴーディがついた大嘘

「スタンド・バイ・ミー」はゴーディがクリスの死を知り、彼を悼むために書いた物語だが、実際の出来事に脚色が加えられている可能性がある。テディとバーンの役割が物語の構造を支える都合の良い存在になっており、これはゴーディが小説家として作り出したフィクションであることを示唆している。 -

クリスに許してもらう物語

物語の終盤でクリスは「お前は立派な小説家になる」と語り、ゴーディが物語を紡ぐことを肯定している。これは、小説家ゴーディがフィクションを生み出してしまう自分を正当化し、クリスに「許してもらう」ための物語としての側面を持っていることを示している。

Loading video...

「スタンド・バイ・ミー」のあらすじ(ネタバレあり)

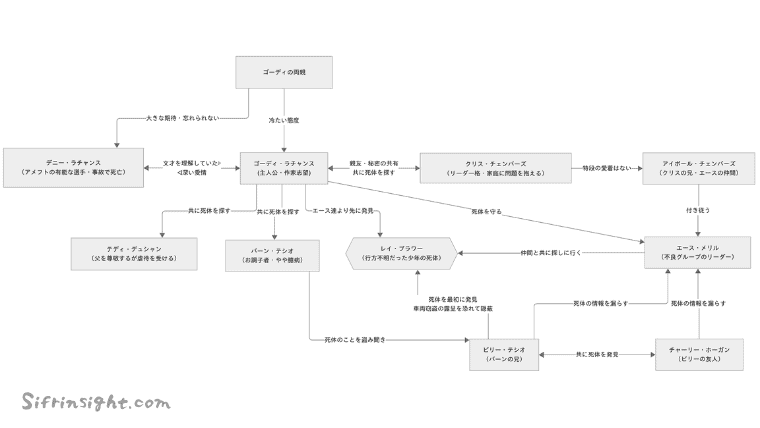

簡単なポイントまとめと人物相関図

-

死体を探す旅の始まり

バーンは偶然、行方不明の少年レイ・ブラワーの遺体の話を聞き、友人のゴーディ、クリス、テディと共に遺体を探す冒険に出る。彼らは英雄になれると期待し、線路沿いを進む。 -

旅の途中での試練

廃車場でのトラブルやキャンプファイヤーの夜を経て、仲間たちは互いの過去や傷を打ち明ける。クリスの進学への不安やテディの父への想いが語られ、友情が深まる。 -

遺体との対面と決断

ついにレイ・ブラワーの遺体を発見するが、それまでの興奮は一瞬で消え去る。ゴーディは亡き兄を思い、クリスは彼を励ます。だが、不良グループと対峙することになり、ゴーディは銃を構えて彼らを追い払う。 -

それぞれの未来

4人は英雄になることを諦め、遺体を匿名通報する。やがて彼らは疎遠になり、クリスは弁護士となるが、事件に巻き込まれ命を落とす。大人になったゴーディは、彼らとの友情を振り返りながら物語を綴る。

人物相関図

ここからはもう少し詳しく映画「スタンド・バイ・ミー」のあらすじを見ていこう。

死体を探す旅

バーン・テシオはヘソクリをなくした。正確には床下に埋めたヘソクリの在り処を記した宝の地図を母に捨てられてしまった。

それから9ヶ月にわたり床下を掘り返してヘソクリを探していたのだが、そんなとき、兄と友人がバック・ハーロウ・ロードで発見したレイ・ブラワーの遺体の話をしているの結果的に盗み聞いてしまう。

レイ・ブラワーはバーンと同い年の少年であり、3日前から行方不明になっていた。

兄と友人は盗んだ車でバック・ハーロウ・ロードまで行ったことが警察にバレるの恐れて、その事実を隠すことにした。

しかし、その話を聞いたバーンは、友人のクリス・チェンバーズ、テディ・ドチャンプ、ゴーディ・ラチャンスらにその話をして、レイ・ブラワーの遺体を探しに行くことを提案する。

遺体を見つけることができればニュースになり街の英雄になれると盛り上がり、各々示し合わせて1泊2日の旅に出ることを決める。

ただ一人、ゴーディだけは亡くなった兄のことを思っていた。

廃車場で

翌日集まった4人は線路伝いにバック・ハーロウ・ロードへ向かう。クリスは護身用にと父の拳銃をくすねて来ており、バーンはテレビに写ったときのためにクシを持ってきていた。

長い旅路の途中、4人は廃車場で休憩を取ることにした。

楽しく談笑していた4人だったが、廃車場のおやじに見つかってしまう。

なんとか廃車場のフェンスを乗り越えて逃げ切った4人だったが、その折、廃車場のおやじにテディは父のことを酷く侮辱される。

元軍人であるテディの父は心を病んでおり、テディは父によって耳をストーブで焼かれるという虐待を受けていた。

そんな父のことをテディはそれでも「ノルマンディーの英雄」として酷く尊敬していたため、テディは激昂するとともに涙を流した。

キャンプファイヤーの夜

その夜、4人はキャンプファイヤーを囲み静かな時間を過ごしていた。

寝る時間になると4人は交代で見張りと火の番をすことにした。クリスが持ってきた拳銃を持って。

そんなときゴーディは夢を見る。その夢、ゴーディは兄の葬儀の場におり、父から「お前が死ねばよかった」と冷たく声をかけられる。

その衝撃と共に目を覚ましたゴーディは、丁度火の様子を見ていたクリスと進学について語り合う。

そこでクリスは、ならず者の父と兄のために色眼鏡で見られていること、それを理由に進学コースに進めないであろうこと、そして結局自分も給食費を盗むという悪事に手を染めてしまったことを語った。

しかしクリスにとっての心の絶望は、給食費を担任に返したのにもかかわらずその事実は隠蔽された挙げ句に、その担任に横領されてしまったという事実に基づいていた。

つまり、その事実をクリスが訴えたところで、誰にも信じてもらえないということを担任は分かっており、しかもそれを利用したという事実にクリスは酷く傷ついていた。

ゴーディは友人として懸命にクリスを励ます。

結果的にゴーディは、クリスが誰にも話すことのなかった秘密を共有することになった。

翌朝、早く目覚めたゴーディは一人で読書をしていたのだが、その折、一匹の鹿と遭遇する。しかし、ゴーディはそのことを誰にも語ることはなかった。

レイ・ブラワーと出会って

その後、僅かな困難がありながらも、4人はバック・ハーロウ・ロード到達。

間もなく4人はレイ・ブラワーの遺体を発見する。

レイ・ブラワーの遺体に遭遇した4人は、それまで持っていた期待と興奮を瞬時に失うのだった。

そしてゴーディは再び死んだ兄を思う。

ゴーディはそれまでひた隠しにしていた思いをクリスに涙ながらに語った。「父は僕のことが嫌いだ」と。

クリスはそんなゴーディに「お前の父はお前のことを知らないだけだ」、「お前はいつかすごい作家になる」、「書くことがなくなったら俺達のことを書け」と声をかけ懸命に励ますのだった。

そんな折、バーンの兄が所属する不良グループがその場に現れ「死体を渡せ」と恐喝を始めた。結局バーンの兄はレイ・ブラワーの遺体のことを仲間に話してしまっていたのだった。そこにはクリスの兄もいた。

数的にも圧倒的に不利なその状況で、クリスは「先に見つけたのは俺達だ」と決して譲らなかった。

緊迫する状況を一発の銃弾が一変させる。

空に向かって打たれたそれは、ゴーディによるものだった。

そして次の時、ゴーディの銃口は、不良グループのリーダーに向けられていた。拳銃という圧倒的な力を前にした不良グループは、その場をあとにするのだった。

レイ・ブラワーの遺体は再び4人の手中にあったが、彼らは結局匿名で通報をし、「英雄」になる道を諦めるのだった。

小説家ゴーディ

4人は夜を徹して歩き続け、自分たちの街キャッスルロックに戻り、家路につくのだった。

その後ゴーディ-よくあるように-テディやバーンとはなんとなく疎遠になっていった。

クリスは結局ゴーディと同じように進学コースに進み、大学への進学。苦難の道の末、弁護士となった。

・・・

そんな彼は先週、ファーストフード店で起こった喧嘩を仲裁する中、喉を刺されて命を落としてしまった。

もう10年以上も彼とは会っていなかったが、私は彼を永遠に忘れることはないだろう。

きっと、あの12歳のときのような友人を得ることは決してないのだろう。

そう書き終えると、小説家ゴーディは席をたち、子どもたちのもとに向かうのだった。

以上が個人的にまとめてみた「スタンド・バイ・ミー」のあらすじである。多くを端折ったが、概ねこんな話だったと思う。

ここからはゴーディが鹿のことを隠した理由を考えていこう。

「スタンド・バイ・ミー」の考察

ここからは本格的にゴーディが鹿に出会ったことを仲間に語らなかった理由を考えていくがその準備として、ゴーディやその仲間たちがどのような状態にあったのか、彼らがあの冒険のたびに出かけなければならなかった根源的な理由を考えよう。

家を出たい子供たち

「スタンド・バイ・ミー」で描かれた冒険の目的は「死体を見つけること」であり、そういったものに興味を持ち皮算用な夢を見るのもなんとも少年らしく説得力がある。

しかし、彼らを冒険の旅に駆り立てたのはそれだけだったのだろうか。

思えば、ゴーディ、クリス、テディ、バーンの4人の少年は、家庭に大きな問題を抱えていた。簡単にまとめると:

- ゴーディ⇒兄を失った親からのネグレクト

- クリス⇒アル中の父とごろつきに兄

- テディ⇒精神を病んだ父からの虐待

- バーン⇒ヘソクリをなくした(!)

ゴーディの置かれた状態は正確には「ネグレクト」とは呼ばないかもしれないが、亡くなった兄の亡霊に引っ張られて親が自分を見ようとしていない状態は少年の心にはひどく厳しいものだっただろう。自分自身が兄を深く愛していたこともまた大きな障害となっている。

クリスは家庭内の問題も抱えながら、そのために自らの社会的な評価が理不尽に落ちているという状況も抱えている(それ故に将来に絶望している)。

テディは自らを虐待する父を「ノルマンディーの英雄」と呼び、深い愛情を感じるという矛盾に苦しんでいた(ある種の防御反応だろうか)。

バーンはとにかくヘソクリをなくした(!)。

このように彼らは家庭、あるいは「現状」というものにひどく問題を抱えており、「死体」をきっかけとして彼らが冒険の旅へ出た根源的な理由には「ここではない何処かへ」という思いがあったに違いない。

ゴーディはなぜ鹿を見たことを隠したのか

ここからはいよいよ鹿の一件について考えていこうと思うが、その上で重要となるのは前の晩にあったクリスの号泣を伴う罪の告白だった。それが何かしらの変化をゴーディに与えたから、彼は鹿のことを隠したのである。まずはそのあたりから行ってみよう。

Confession(告白)

「スタンド・バイ・ミー」本編中では、少なくとも3度の号泣を伴う告白が描かれている。最初がテディ、次がクリス、そして最後にゴーディが号泣する姿を見せた。

テディは廃車置場のおやじに父を侮辱された直後、その思いを全員の前で爆発させていた。そして語られたことは父への深い愛情だった。

クリスはキャンプの夜、自らの罪と教師に裏切られた事実、そしてそれを象徴とする社会と自らの将来への絶望をゴーディに対して語った。

ゴーディはレイ・ブラワーの遺体を発見した後、兄の死への悲しみと父が自分を嫌っているという思いをクリスに語った。

彼らは号泣しているという点において共通しているが、テディの告白はクリス、ゴーディとは明確に異なっている。彼の号泣の理由は悲しいほどの現状肯定である一方で、クリスとゴーディは現状の否定、拒否である。

何故このような異なる告白が描かれたのだろうか?

おそらくテディの悲しいほどの現状肯定は、クリスとゴーディの内面の告白を導くために描かれている。

テディの父への愛情をまざまざと見せつけられたゴーディはその夜父に明確に否定される夢を見、父や兄に困難を抱えるクリスはゴーディについつい内面に抱える絶望を語ってしまったのである。

さて、このような状況下で、クリスの告白を聞いたゴーディの心境にいかなる変化があったのだろうか?

友人という上下関係

「スタンド・バイ・ミー」は4人の少年の友情を描いているように見えるし、実際にそうなのだろうが、彼らの中に明確な「序列」を見て取ることもできるだろう。上から順に、

- クリス

- テディ

- ゴーディ

- バーン

あるいは

- クリス

- テディ、ゴーディ

- バーン

となっている。これは作品全体を通じた雰囲気であるものの、物語のスタート直後にツリーハウスで行われていたカードゲームの様子でわかるようになっている(というかそれを印象付けるためのシーンだろう)。

もちろんこれは絶対的な階層構造ではないし、本人たちもあまり気にしていない。しかし、知らず知らずのうちにそれぞれの立ち位置が決まってしまうものである。少なくともクリスがガキ大将であることは間違いないだろう。

このような視点で彼らを見たとき、キャンプの夜のクリスの告白はゴーディにとって、クリスと明確に、初めて対等な立場に立てたことを意味していたのではないだろうか。

ガキ大将的な立ち位置にいたクリスにも、友人たちに伝えていない苦しみがあったことを知ることができたのである。

ゴーディが鹿を見たことを隠した理由

ここまで来てようやく鹿の話ができる。そもそもの疑問は「ゴーディは何故鹿のことを仲間に話さなかったか?」ということだが、この疑問に答えるためにはその逆、つまり「鹿のことを仲間に話すとはどういうことか」を考えれば良い。

それは、自分が個人的に経験したことをなんの躊躇もなく共有するということであり、そんなこと舎弟のすることである。良く言えば歓びや驚きの共有という事もできるが、クリスが秘密を抱えていたという事実によってそれが舎弟のすることであるという側面が強調される。

つまり、ゴーディが鹿のことを秘密にするということは、クリスと同じように仲間にも話していない自分だけの秘密を持つということになる。

別の言い方をするなら、その秘密を持つことによってゴーディはクリスと対等な立場にたったという事もできるだろう。そしてそのために、彼は秘密を持ったのである。

前夜の一件とも合わせると、彼の「序列」は結果としてクリスと同じところまで上がっているばかりかわずかに上になっている。ゴーディはクリスの秘密を知っているが、クリスはゴーディの秘密を知らないのだから(ゴーディの父への思いも含めて)。

そして、彼のその後の行動その事は打って変わって力強いものとなる。彼はすでに状況に翻弄される立場ではなく、状況を作り牽引する立場に立っていることが表現されていることになる。

一応最後にまとめておくと、ゴーディが鹿のことを秘密にした理由は「クリスと対等以上の立場になるため、あるいはそれを表現するためだった」ということになる。

あえて「序列」という概念を用いずに単に「人間的に成長したから」ということでもいいのだが、何故秘密を持つことが「人間的成長」を表すのかを言葉にするために、「序列」という概念に手を伸ばしてみた。

そして友になる

さて、「鹿」と「父への思い」という2つの秘密によってゴーディはクリスと対等以上の立場になったわけだが、その状況はすぐさま変化する。

レイ・ブラワーの遺体を発見したゴーディは否応なしに兄の死と再び直面することになり、自らがひた隠しにしていた「父に嫌われている」という思いをクリスに打ち明ける。

非常に悲しくも、クリスの熱い友情感じるいいシーンだが、この記事の文脈で言うなら、このシーンでようやく二人は真に対等な関係になったという事もできるだろう。

二人は他の仲間が知り得ない秘密を共有したのである。

「スタンド・バイ・ミー」とは結局、この二人の物語を描くための映画だったと言えるのだろう。

映画を見ていれば概ねこのような結論になるとは思うのだが、ラストシーンでもそれが露骨に描かれている。

映画のラストでゴーディはワープロに向かって

Although I hadn’t seen him in more than ten years, I know I’ll miss him forever.

もう10年以上も彼とは会っていなかったが、私は彼を永遠に忘れることはないだろう。

と書いて手を止めている。つまりここまでが小説家となったゴーディが本当に書きたかった事となっている。そしてその直後に子どもたちが書斎に来たことをきっかけに「我に返った」ゴーディは

I never had any friends later on like the ones I had when I was twelve. Jesus, does anyone?

きっと、あの12歳のときのような友人を得ることは決してないのだろう。

というように4人のことを忘れがたき友人のように書き足している。あのシーンが表現しているのは、ゴーディにとっての忘れがたき友人とはクリスただ一人ということだろう。

バーンという天使

さて、ここまででこの記事の基本的な目標だった「ゴーディが鹿のことを仲間に隠した理由」にはたどり着いているのだが、その文脈で一度たりとも姿を表さなかった存在がバーンである。

テディ、クリス、ゴーディはその内面に家族を理由とする深いキズが有るのだが、バーンにはそれが見当たらない。彼はただただへそくりをなくしたのである。

そういえば旅の途中でクシもなくしたが、いずれにせよバーンだけどうにも間抜けな存在として描かれている。

ただ、逆の状況を考えてみると彼の存在と有り様の輝きが見えてくるだろう。

バーン以外の少年たちは、自らを虐待する父をこよなく愛し、家族が原因で社会的信用を失い、兄の死という痛手の中で実の親からの嫌悪を感じてしまうという極めて困難な状態にある。

ここに加えてもう一つ加わったらまあ見ていられるものではない。少なくとも全く別の映画になっただろう。

バーンという存在は、ともすれば目を背けてしまいたくなる困難を抱えた少年たちの冒険を適切にコミカルにし、なんとか「見ていいもの」にするという意味合いを持っていただろう。

バーンは「スタンド・バイ・ミー」にず~っと寄り添ってくれた天使のような存在と言えるだろう。

ただ、バーンをそのように理解してみると、少々飛躍した妄想が頭を駆け巡ることになる。

小説家ゴーディがついた大嘘

都合が良すぎるテディとバーン

映画「スタンド・バイ・ミー」という作品は明確な二重構造を持っている。

1つ目の構造は作家となったゴーディが生きる世界。そしてその中にゴーディが描いた小説としての「スタンド・バイ・ミー」がある。

つまり我々は劇中劇を見ていたことになる。

さて、我々はこの映画を見るときに無批判にある仮定をおいてしまってはいないだろうか。つまり、作家であるゴーディが紡いだ「スタンド・バイ・ミー」という物語はドキュメンタリーであり、本当に発生したことであると。

でも本当にそうだろうか?

もう一度この映画やこの記事で書いてきたことを振り返ってみると、何やら非常に都合の良いことが発生していることがわかる。それは主に、テディとバーンの存在によって引き起こされている。

テディはクリスやゴーディと同様にこの物語で号泣する姿を見せるが、それは「親への深い愛情」という他の二人が内面の告白をしてしまう布石として設定されているし、バーンは物語を推進するうえでの絶妙な緩衝材となっている。

つまり、テディとバーンは「スタンド・バイ・ミー」という物語の中で明確にかつ都合のよい「役割」があったということになる。

小説家という狂った仕事

さて、映画としての「スタンド・バイ・ミー」は大人になったゴーディがクリスの死を知るところから始まる。おそらくこれは本当のことなのだろう。

我々は大切な人の死を知ったり経験したときにどんな行動を取るだろうか?

その人の日々に思いを馳せるとか、親族に連絡するとか、葬式の日程を調べるとか・・・。我々ができること、そして実際にすることなんて大したことではない。

ところが、この世界にはそれだけでは終わらない、あるいは終わることのできない特殊な才覚を持った人々がおり、そういう人々のことを広くはアーティストと呼ぶ。

エリック・クラプトンという有名なアーティストの「Tears In Heaven」という名曲がその端的な例になっているだろう。

Loading video...

この曲は、不慮の事故でなくなった当時4歳だった息子を悼む曲であることが知られている。

曲そのものが素晴らしく「鎮魂歌」として非常に胸を打つところではあるのだが、その一方で「あ、曲作れちゃうんだ」という思いが心の何処かに残り続けてしまう。

別に曲を作れてしまうことを悪いといているのではなくて、この世界には我々と根本的に違う場所に立っている人がいるということを言いたいのである。

おそらく私は息子が死んでも曲が出来上がることはない。でもそれができてしまう人がいる。きっと彼らもそれを止めることができないのだろう(止める必要はないが)。

そして、小説家ゴーディもそうだったのではないだろうか。彼はクリスの死を知ったその時「スタンド・バイ・ミー」という虚構の物語がその脳裏に浮かんでしまったのではないだろうか。

小説家ゴーディが思いついてしまった物語は確かに事実に基づいたものであったであろうが、多分に脚色もあったであろう。特に、クリスの死をきっかけに生まれた物語であるがゆえに、それは否応なしに自分とクリスの物語となってしまう。

つまり、テディとバーンはどうしても脇役にならざるを得ず、その結果として物語の構造を支える存在として小説家ゴーディがキャラクターとして「再設定」したということになると思われる。

「スタンド・バイ・ミー」がドキュメンタリーではなくフィクションとしての「小説」である根拠は他にもあり、それはゴーディが廃車場で犬のチョッパーに追いかけられるシーンに見ることができる。

あのシーンのモノローグ(つまり小説家であるゴーディの語り)は次のようになっている:

Now, he said, “Sic him, boy.” But what I heard was, “Chopper, sic balls.”

彼は「あいつを追え」と言ったが、私には「玉を追え(玉を食いちぎれ)」と聞こえた。

少々おかしくはないだろうか、これがドキュメンタリーならゴーディが知っているのは「Chopper, sic balls」である。だってそう聞こえたのだから。にも関わらず、本当は「Sic him, boy」と言っていたという「客観的事実」が提示されている。

つまりこれは、状況を盛り上げるために「小説家」としてのゴーディが「盛った話」あるいは「盛った表現」ということができるのではないだろうか。

クリスに許してもらう物語

このように、劇中劇としての「スタンド・バイ・ミー」は否応なしに小説家ゴーディの恣意的な物語になっている可能性がある。

しかし、彼が小説家で以上、そのようなことが発生することは避けられない。ゴーディの仕事はフィクションを作ることであり、それが彼の得意技だったのだから。

ただ、注目すべきは「スタンド・バイ・ミー」の終盤、号泣するゴーディにクリスがかけた言葉だろう。

クリスはゴーディに次のように語りかける:

You’re gonne be a great writer someday, Godie.

お前はいつか立派な小説家になる。

You might even write about us guys if you ever get hard up for material.

書くことに困ったら、俺達のことを書けばいい。

大変にグッと来る感動的なクリスのセリフであるが、あの物語がゴーディの描いたものであると考えると、その見え方は違ってくる。

クリスは本当にあのように言ったかもしれないし、もしかしたら言ってないかもしれない。

でも、小説家としてのゴーディはそれを描かざるを得なかった。そして、その瞬間のためにすべてのピースが設置されている。

ここまで来ると、「スタンド・バイ・ミー」という物語は、小説家がどんなものでも自分の物語の種にしてしまう存在であるということを表現しつつ、それをクリスに許してもらう話という見方ができるのではないだろうか。

以上が私の思うところの「スタンド・バイ・ミー」でありました。

子供の頃に見てから年20年以上経ってようやく書いた感想文として書いたつもりなのですが、どうでしょうか。

「序列」という概念を受け入れられるかどうかが結構大事なところだと思いますが、そんなに変なものとは個人的には思いません。

いずれにせよ、このように「スタンド・バイ・ミー」を思った人がいたということです。

あなたにとっての「スタンド・バイ・ミー」はどんな物語でしたか?

Loading video...

この記事を書いた人

最新記事

- 2025年4月15日

【シン・仮面ライダー】オーグメントの絶望の謎と「アイ」が隠した本当の戦略-本郷猛は何故勝利して良いのか- - 2025年3月25日

【侍タイムスリッパー】あらすじとその考察-椿三十郎の呪を打ち破る「究極の殺陣」- - 2025年3月2日

「機動戦士Gundam GQuuuuuuX Beginning」を見た感想と考察ーテム・レイの正しさとレビル将軍の行方ー - 2025年2月26日

「機動戦士ガンダム」スペースノイドの怒りと地球連邦政府という奇跡ー物語を支える3つの重要な側面を考察ー - 2025年2月9日

【ベター・コール・ソウル】ジミー・マッギルの不可思議な人間性を考察-ソウル・グッドマンとは何だったのか-