【君たちはどう生きるか】火事場を走る眞人シーンと高畑勲が目指したアニメーション表現

「君たちはどう生きるか(スタジオジブリ公式)」は2023年7月14日に公開された宮崎駿監督による劇場用アニメーション作品である。

日本国内においては青サギのキービジュアル以外一切の情報出さずに公開され、私自身、妙な緊張感を持って鑑賞したことを覚えている。

今回はそんな「君たちはどう生きるか」のオープニングを飾った火事のシーンについて考えていこうと思う。映画館であのシーンを見て「おお~!気合入ってるな~!」と思ったのは私だけではないだろう。

あのシーンがこの映画における映像的挑戦の一つであったことは間違いないと思う。

一方で、なぜあのような挑戦が必要だったのか?という疑問も成立するだろう。

この疑問を心の片隅に抱えながら、あるいはその疑問を忘れながら日々を過ごしていたある日、「印象派」という単語に行き当たった。「印象派」とは19世紀の後半のフランスで発生した芸術運動であり、モネとかルノアールとかのあれ。

そしてこの「印象派」という単語を補助線にすると、あの火事のシーンや高畑勲が追求しようとしたアニメーションにおけるリアリティーが一本につながったような気がした。

もちろん気がしただけなのだけれど、「印象派」という補助線を用いて今回は火事のシーンについて考えていこうと思う(なお、作品全体のあらすじや、大伯父や青サギの謎、積み木の数字の意味など、他の考察については「『君たちはどう生きるか』あらすじ・考察まとめ」で解説している)。

この記事の内容を、AIが対話形式(ラジオ形式)で分かりやすく解説してくれます。

-

印象派的アプローチと“感じ”を描く理由

高畑勲は取材を通じて作品世界の生活感を構築する一方、 アニメならではの“嘘”にリアリティを持たせるため、 “描き手の主観や印象”を重視する手法へと行き着いた。 これは「印象派」の“絵にしかできない表現”に通じる考え方でもある。 -

「かぐや姫の物語」での表現的試み

線の描き損じや塗り残しを意図的に残すことで、 “キャラクターの一瞬の感覚”を生々しく捉えようとした。 特にかぐや姫が疾走するシーンは “かぐや姫自身の主観”が映像にあらわれる印象的な例となっている。 -

火事場シーンにおける眞人の視点

『君たちはどう生きるか』冒頭の火事場シーンも “眞人に世界がどう見えていたか”を映像化することで、 物語冒頭から主人公の主観を強く打ち出している。 これは高畑勲の取り組みに対する宮崎駿流のアンサーとも受け取れる。 -

西洋絵画の衝撃と実在感へのこだわり

ラファエル前派の「オフィーリア」に代表される写実と 圧倒的な“存在感”は宮崎駿に大きな影響を与え、 従来のアニメ手法の限界を痛感させた。 “絵としての迫力”と“キャラクターのリアリティ”を いかに両立させるかという課題意識が、 火事場シーンにもつながる重要なテーマになっていたのかもしれない。

火事場を走る眞人のシーンを巡る考察

最重要補助線「印象派」

まず、そもそも「印象派って何やねん!」という話なのだが、それを最短で知りたければ以下の動画がおすすめである(とうかこの動画を見たことがこの記事を書くきっかけになった):

Loading video...

また、Wikipediaの「印象派」のページも分かりやすい。特に「題材と構図」で記述されていることがこの記事において大事な事となる。

一応、「印象派」について必要な部分をまとめてみると:

- 「印象派」以前の画家は-スケッチは別として-屋内でその絵を完成させていた。

- 「印象派」は自然光のなかで移ろいゆく生活を描いた。

- 写実主義とは対称的に、寧ろ描き手の目にどう写ったのかという主観を全面に出す事となった。

- 「印象派」の勃興には写真の台頭もその前提にあり「絵にしかできないこと」の追求の結果でもあった。

- 「印象派」という表現は、そういった絵画に対する「感じしか出ていない」という写実主義的立場からの批判から発生したものと見ることもできるが、結果的その表現は「印象派」の人々に受け入れられて至った。つまり「我が意を得たり」という事になった。

絵画やその歴史に詳しい方が読んだらあまりにも荒っぽいまとめで不正確さが目立つとは思うが、そんなに変でもないと思う。

ポイントとなるのは「描き手の目にどう写ったのかという主観」と「絵にしかできないこと」であろう。また、「感じしか出ていない」とは「感じが出ている」という言い方もできる。

そして、描き手の主観によって感じが出ているということは、そのシーンは確かに存在したという事にもつながるだろう。

この「感じが出てる」という表現は、山田五郎さんの動画で使われた表現なのだが、宮崎駿や高畑勲もこの「感じ」という表現をよく使う。だからこそ山田五郎さんの動画がきっかけとなって、状況理解に「印象派」が使えると思ったのである。

さて、「作品」なるものを作る上で常に問題となるのは「なぜそれを作るのか?」という問いだろう(「作りたいから」で十分なのだけれど)。

特に、とんでもないマンパワーを使わなければ作り得ない「アニメーション」となれば「なぜアニメーションなのか?」という問いは重要なものだろう。そして、その応えは次の2つの事実に集約されるものと思う:

- 原理的にはすべての場面を管理(支配)できる。

- 絵が動くという楽しさがある。

しかし、この答えは「どう支配するのか」「どう動かすのか」という別の問を生み出すことになる。そして、この問を考えるときに重要となるのは「作品はすべて美しい『嘘』である」という事実だろう。

それを前提とすると、嘘としての作品を下支えするリアリティーの実現として作品を支配し、その上で「絵が動く」という荒唐無稽さを提供するというあり方が1つの解答となると思う。

そして、高畑勲が追求したアニメーションとしてのリアリティーの先に「印象派」が見え隠れするのである。

動高畑勲が追求したリアリティー

現地で人々の明確な「生活」を取材する高畑勲

高畑勲作品と言われて多くの人が思い出すのは「火垂るの墓」かもしれない。全く持ってそれで良いのだけれど、「アルプスの少女ハイジ」や「赤毛のアン」を忘れてはいけない。

ここで大事なことは、この2つの作品を作るうえで高畑らはスイスとカナダに取材旅行をしているという点である(ハイジの舞台はスイス、アンの舞台はカナダ)。

それはもちろん、そこにどういう風景が広がっていて、どういう家屋があり、どんなものを食べているかということの取材でも合ったであろうが、一番大事なことはおそらくそんなことではない。実のところそれはいかなくても分かることである。十分に写真資料があったはずだから(なかったかもしれないけど)。

大事なことは、そこで生きる人々が、朝何時に起きて、起きた後なにをして、昼食になにをどのように作り、その後どう過ごし、どのように眠りにつくのかという、ある種の「民俗学的事実」を認識することだろう。

アニメーションという「嘘」を、その画面の外に広がる世界の一部として切り取ったものとするためにはその外に明確な世界が必要である。こういう点にこだわり尽くしたのも高畑勲という人物の特徴であると思う。

ただ、高畑勲が追求するリアリティーは「アニメーション表現そのもの」に向くことになる(それまでに追求したことは前提として)。

ほうれい線にこだわった「おもいでぽろぽろ」

「おもいでぽろぽろ」という作品を思い出すとき、登場人物の「ほうれい線」が思い当たる人も多いとおもう。正確にはほうれい線というより頬骨の線(筋肉の線)ということになるだろうか。

「アニメーション,折りにふれて(PR)」を読むに、それはタエ子という人物の持つ狡猾さの現れ(笑顔が武器になると分かっていた)であったことが分かるのだが、一方で、あの「しわ」によってタエ子という存在が「本当にいる人」になったと見ることもできるだろう。

もちろん、アニメーションに出てくる人物にシワがないのには理由がある。しわを描いたら動かすのがとんでもなく難しくなってしまうのだ。想像して見よう!ほうれい線や顔にできた「しわ」を違和感なく動かす労力を!

その労力をもってしても、高畑勲はその「しわ」を描こうとした。

高畑勲の追求するリアリティーは「画面の外」から「画面の内」に侵食したということである。高畑勲はそこに描かれた「登場人物」を「本当にいる人」にしたかったのだろう。

しかしだ、取材もできないし、現代でもない物語を作る時、そのリアリティーはどのように担保すればよいのだろうか?

高畑勲は「かぐや姫の物語」においてその問題と真正面から戦ったのだと思う。

アニメーションにおける「印象派」としての「かぐや姫の物語」

高畑勲は「かぐや姫の物語」の制作ドキュメンタリーの中で以下のように語っている:

「完成がじゃないんだ ということ 本物だという以前に 本物ですよとか 裏を見てくださいという以前に これは完成していない とりあえず描きとめたものなんだ たとえばこの子はこういう気持ちになっているから それをささっと描きとめたらこうなった ちょっと伸びたかもしれない でもこういう感じだった というような画になっているからね あの手法が非常に大事 鉛筆がざっざっと途切れたり 塗り残しがあるとかね 未完成 完璧に捉えましたていうんじゃなく 今気分でぱっと捉えたんですよってさ・・・」

高畑勲は「かぐや姫の物語」においてまさに「感じ」が出ているようにしたかったのではないだろうか。ここで重要になるのは原画を描くアニメーターが「存在しない対象を見た印象(主観)」を描く事になる点だろう。

それを実現するために「書き損じ」、「消し残し」といった本来は捨てられてしまう線を残したり、あえてそういったものを作ることもなされている。

それが最も理想的に成功したとすると、そこで描かれた「絵」は、現実を切り取ったスナップショットのような効果を生み、結果として「かぐや姫はそこにいた」という印象を聴衆に与えることになるだろう。

・・・なるんだけど、実際それが成功していたのかどうかは個人的には判断しかねる。最終的に出来上がったものは割と整った線になっていたような気がするし、「そこにいた」とまでは思わなかった。

それでもなお、高畑勲が成し遂げようとしたことのデカさは十分に理解できるし、それを実現しようとしたアニメーターの方々には頭が下がる。

そして、「印象」「主観」という観点で忘れてならないのは、髪上げの儀式の夜にかぐや姫が疾走するシーンだろう。

あのシーンは誰かが描きとったものになっているだろうか?

あそこで寧ろ表現されているのは「それを見た誰かの印象(主観)」ではなく「かぐや姫にとって世界がどう見えていたかという印象(主観)」になってないだろうか?

結果的にアニメーションとしての「かぐや姫の物語」で一番成功していたのは「誰かの印象(主観)」ではなく寧ろ「かぐや姫の印象(主観)」が表に漏れ出したシーンということになる。

しかしだ、「登場人物に世界に対する印象(主観)」があるということはその人が「実在」していることの証左にもなり得るのではないだろうか。

そして、あの「疾走するかぐや姫」が「君たちはどう生きるか」における「火事場を走る眞人」を生んだように思える。

火事場であふれる眞人の印象(主観)

「君たちはどう生きるか」のプロローグで描かれた火事のシーンは、とても奇妙である一方で非常に「感じ」は出ているのではないだろうか?

ではその「感じ」の出どころはどこか?

それは間違いなく眞人の心象である。眞人にはあの火事はあのように見えた。だからこそ、眞人はあの日、あの時、あの場にいたのだということが際立つことになる。

そしてあのシーンは間違いなく「かぐや姫の物語」においてかぐや姫が疾走するシーンに類似するだろう。

ある意味において火事場のシーンは宮崎駿の高畑勲に対するアンサーだったのかもしれない。「俺ならこうやる!」というね。

結局、2人の巨匠は登場人物の印象(主観)を動かすことによってアニメーションにおける印象派(だれが見た世界かが本来のものとずれているが)にたどり着いたとも言えるのではないだろうか。そしてその裏には「アニメーションにおけるリアリティー」や「アニメーションにおける実在性」という問題があったと思われる。

不思議な形の戦車と眞人のモノローグ

映像表現という程ではないかもしれないが、不思議な形の戦車も気になったのではないだろうか。

あれも「印象(主観)」という観点を持つとそこまで不思議なものではなくなってくる。つまり、眞人の目には状況があのように見えいていた。

そしてそういった事実を下支えするように、眞人のモノローグが流れる。

映画の中に眞人のモノローグが流れているということは、あれは眞人が思い出している物語であることになり、やはりすべのシーンは眞人の主観によって再構成されていることになるだろう。

これは特に根拠のない予想に過ぎないのだが、本当は「君たちがどう生きるか」というタイトルが出るまでのプロローグのような映像表現で全編行きたかったのではないだろうか?

しかし、火事のシーンで明らかだがそれをやってしまったら100年経っても映画が完成しないので、映像表現としての本質的な挑戦はプロローグに収めたということのように思われる。そんな映画も見てみたかったが、仕方のないことだったのだろう。

さて、「君たちはどう生きるか」のワンシーンを考えるだけで高畑勲に言及しなければならなくなったが、その命日を考えると、宮崎駿渾身のシーンを高畑勲は見ることはなかったかもしれない。そう思うととても切ない気持ちに包まれる。

せめて、天国の高畑勲には届いたと信じようではないか。

以上が火事場のシーンについて個人的に考えたことでございます。我ながらとっ散らかった文章になってしまいましたが、思いついた時はもう少しまとまっていたのですよ。ほんとに。だからこそ記事にしたのですが、難しいですね、慣れない対象を補助線にするのは。

この記事では冒頭の火事のシーンについて印象派という視点から考察しましたが、本作の詳細なあらすじや、もう一つの大きな謎である「大伯父や謎の隕石は何を象徴するのか」など、作品全体については「『君たちはどう生きるか』あらすじ・考察まとめ」で網羅的に解説しています。

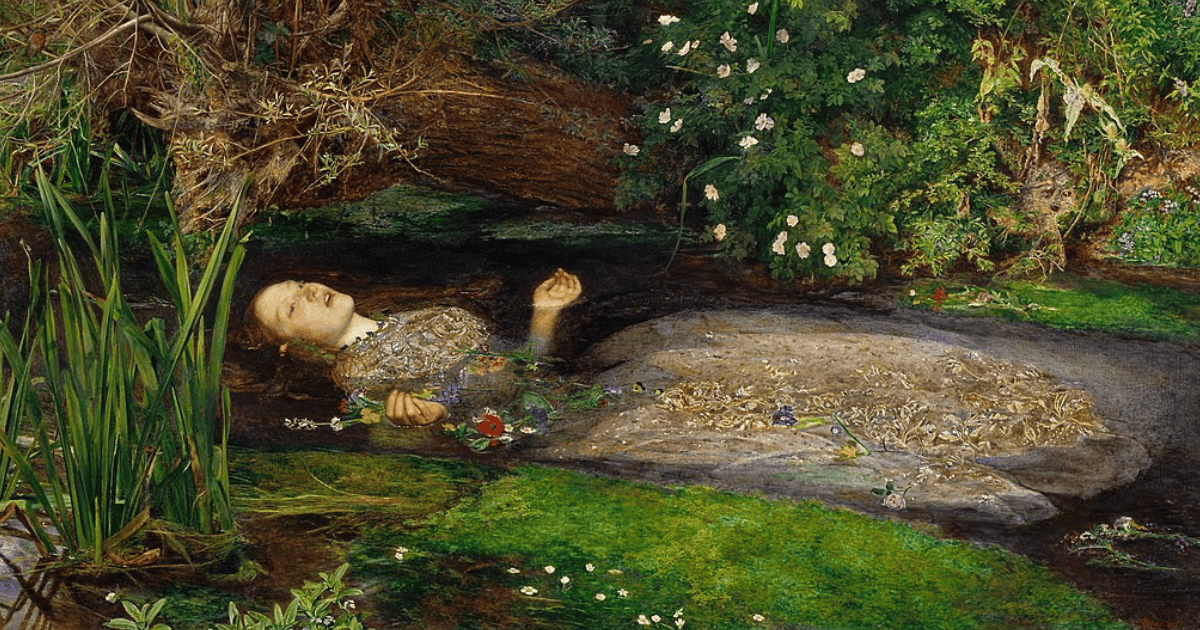

おまけ:宮崎駿とオフィーリア

この記事では「印象派」という絵画の話をしてしまったので、宮崎駿と「オフィーリア」の話もする必要があるだろう。

「崖の上のポニョ」の制作ドキュメンタリー「ポニョはこうして生まれた。(PR)」によると、2006年2月に宮崎駿はイギリス旅行をしており、その際に訪れた美術館テート・ブリテン(ロンドン)に展示されていたラファエル前派の絵に衝撃を受ける。そのことのついて宮崎駿本人が以下のように語っている:

それはものすごく通俗的な絵と言われてる類ですよ。テート・ギャラリーのさ、一番人気があるのは、ミレイっていう人が描いた「オフィーリア」の絵だけどね、そのテート・ギャラリーの一室に、こう、飾ってあるわけなんですけど、その部屋がすごかったね、それはすごかった。誰がなんと言おうとやっぱりすごいと思った。これはまいった。

すごかったというのはさ、その、違う光線になったら、天井から差し込んで壁に映ってる間接照明がね、違う時刻になったら同じ絵なのにぜんぜん違う色に見えるんだよね。油絵っていうのはものなんだっていうのがね、ほんとにそうなんだなと思った。情報じゃないって。

それをフィルムっていうのはさ、言っての条件で全部同じように見えるように作るわけでしょ。そういうふうにこう、絵というのも、絵というか映像はさ、全部そういうもんだって、思ってるわけじゃない。それ、何か情けないよね。

違うんですよ、情報っていうのは間違いなんですよ。「もの」っていうのは刻々と姿絵を変えていくもんなんですよ。それをね、目の当たりで見たからね、本当に。何ていうか、絵画的体験ていうのかそうじゃないのか。「今さらそんなこといってのか」って言われそうな気もするんだよね。

まあ、そういうことを、そういう美術館なんか巡ったりするのは、熱心な人間じゃなかったから。自分たちの仕事はそういうもんとあんまり関係ないと思ってきたけど、少しずつ少しずつさ、もうちょっと違うセカイが作れないかとかってやってきた結果、なんか、何だ、彼らがぜんぶやってたことを下手くそのやってんだって思ったわけよね。

いい体験だった。俺にとって。幸せな時間だった。驚嘆すべき時間だったんだけど、ああ俺達のアニメーション、あのまま、今までやってきた方向で、このまま言ってもだめだってよく分かったなあって感じして帰ってきたけど、自分たちが薄々感じているものなんだけど、いや、おれは感じてる、もうこれ以上行きようがないって。

ものすごくこれは面倒くさいことになったと思ってるよ。ルネサンスやんなきゃいけないんだと思ってる。

「オフィーリア」はかの有名なハムレットに登場する悲劇のヒロイン、つまり架空の存在なのだが、確かにあの絵における「オフィーリア」はとんでもない存在感を持っており、なによりも「実在感」がある。

それはある種の写実性が原因とも言えるのだが、写実的で存在感のない絵なんていくらでもあるだろう。

とにかく、アニメーションという「嘘」、特にファンタジーを描いてきた宮崎駿はあの圧倒的な存在感に衝撃を受けなにかを受け取ったということになる。

「オフィーリア」に衝撃を受けたのが2002年なので、その後に公開されたのは「ポニョ」ではなく「ハウルの動く城」である。「ハウル」のロケハンで宮崎駿らは「コルマール」というドイツ国境近くのフランス北東部の街を訪れたようである。

「コルマール」にある「ウンターリンデン美術館」には「イーゼンハイム祭壇画」と呼ばれる有名な絵画があり、宮崎駿はそれも見たかもしれない。これは麦角菌中毒というなかなかにしんどい病がバックグラウンドにある絵画であり、辛い病気に苦しむ人々の慰めとなった絵画である。

「コルマール」を訪れた理由は色々あったろうが、なにか西洋絵画が持つ意味や歴史に興味を持っていたのかもしれない。

この記事を書いた人

最新記事

- 2025年12月23日

「美しい物語」ではなかった羽衣伝説-日本各地の天女伝承とその結末- - 2025年12月21日

【ホーム・アローン2】雑学&豆知識集-裏話や制作秘話を紹介- - 2025年12月19日

【ホーム・アローン(1作目)】雑学&豆知識集-裏話や制作秘話を紹介- - 2025年12月18日

「未来のミライ」と「となりのトトロ」に見る共通点 -孤独が生んだ”夢だけど夢じゃなかった”世界- - 2025年12月14日

「未来のミライ」のあらすじ(ネタバレあり)-結末までのストーリーを解説・考察-