「侍タイムスリッパー」は2024年8月17日に公開された安田淳一監督による劇場用作品である。

特段大々的な宣伝があったわけではなかったと思うが、次第に話題となり、上映館も次第に拡大していった作品である。「カメラを泊めるな!」ともよく比較される。

ただ・・・幕末の侍が現代にタイムスリップするという映画を楽しむ自信がなかったため、私自身は結局映画館に観に行くことはなかった。

結局はAmazonプライムの配信で見ることになったのだが、思いのほか面白かったので「侍タイムスリッパー」について記事を書こうと思う。

まずはそのあらすじを振り返っていこう。「侍タイムスリッパー」はどんな物語だっただろうか。

*以下の記事は完全なネタバレになっていますのでその点は注意してください。

-

なぜか読めない展開が生む“不安”と後の爽快感

前半は主人公・高坂が斬られ役として現代で居場所を得るまでの展開が長く、 「どう話を広げるのか?」という不安を抱かせる。ところが中盤で 風見恭一郎(山形彦九郎)の登場が一気に物語を転換させ、 その“読めなさ”が後の痛快さを高める要因となっている。 -

ラストバトルが作り出す“映画の本質”

高坂と風見が“真剣勝負”を演じる最終決戦シーンは、 観客全員が息をのむ「間」の世界へと誘い込み、 「今、特別なものを見ている」という圧倒的な臨場感を生む。 タイムスリップ・幕末・映画内映画といった要素が複合的に絡み合い、 “真剣勝負でありながら映画的に流麗な殺陣”を可能にしている点が 映画の最大の見どころといえる。 -

“タイムリープもの”としての上映タイミングの妙

現代に飛ばされて時代劇で生きる侍という着想だけではなく、 宿敵との再会や会津・長州の因縁が絡み合う多重構造が見応えを生む。 また、上映時期のタイミングも幸いし、 観客の「タイムリープもの疲れ」を起こさずに済んだことで、 物語の斬新さがより鮮烈に感じられた。

「侍タイムスリッパー」のあらすじ(ネタバレあり)

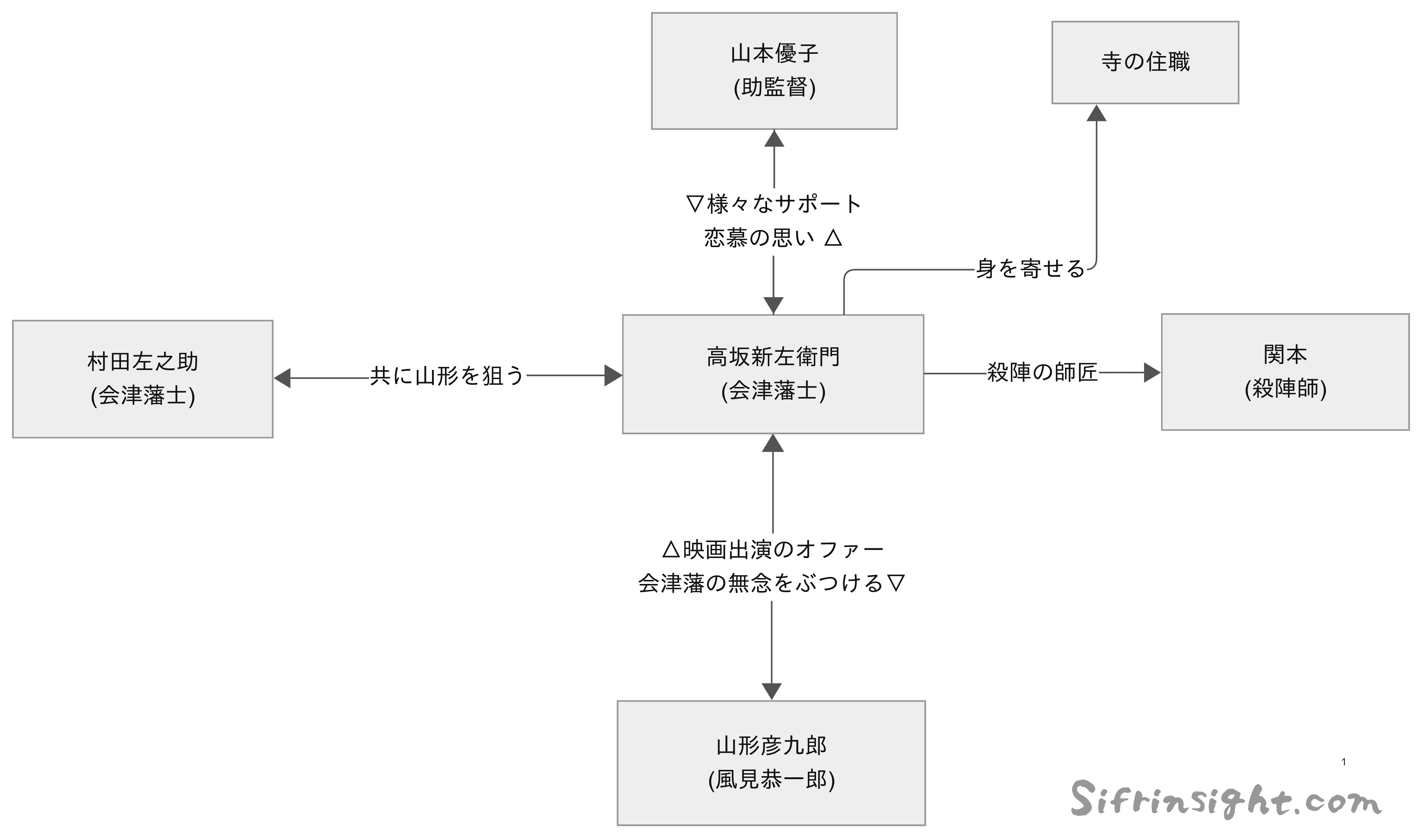

簡単なポイントまとめと人物相関図

-

幕末から現代へのタイムスリップ

会津藩士の高坂新左衛門は宿敵・山形彦九郎(風見恭一郎)との対峙中に 雷に撃たれ、現代の京都へ飛ばされる。ありえない状況に戸惑いつつも、撮影所で助監督として働く山本優子の助けを得て 撮影所で斬られ役を始め、真面目な人柄と剣の腕前で評価を高めていく。 -

宿敵との再会と葛藤

大御所俳優・風見恭一郎が、かつて宿敵だった山形彦九郎と判明。 同じくタイムスリップして斬られ役から成功を収めた彼は、 過去に人を斬ったトラウマに苦しみ時代劇を離れていた。 しかし、新作映画の撮影を通じて秘密を共有するうち、高坂と和解の気配を見せる。 -

真剣勝負と新たな一歩

会津藩の悲劇を知り激しく動揺した高坂は、 新作映画で行われる風見との最終決戦シーンを真剣で行うと提案。 制作サイドに責任を負わせないという血判状まで交わし、 高坂は風見と示し合わせて本当の仕合を行う。 高坂は風見を追い詰めたものの最後の一太刀を振り下ろせず涙を流す。 危険な撮影を終えたあと、高坂は新たな日常を歩み始めるが、 そんな折、村田左之助が 新たにタイムスリップしてくるところで物語は幕を閉じる。

人物相関図

ここからはもう少し詳しく「侍タイムスリッパー」のあらすじを見ていこう。

青天の霹靂

時は幕末、会津藩士の高坂新左衛門(こうさか しんざえもん)と村田左之助(むらた さのすけ)は、長州藩士 山形彦九郎(やまがた ひこくろう)を打つために京都にいた。

闇に隠れて山形を待つ2人はついに山形と対峙する。腕のたつ山形は先走った村田を一撃で気絶させ、より腕のたつ高坂と対峙するのだが、その時、二人のもとに雷が落ちる。

気がつくと高坂は不可思議な街の中にいた。

現代(いま)に立つ侍

高坂がたどり着いたのは現代の日本、京都の撮影所であった。

侍の時代がすでに終わりを告げてしまっていることに困惑しながらも、助監督をしている山本優子(やまもとゆうこ)の助けを借りつつ、近くにあった寺に身を寄せることになる。

その寺は、高坂が村田と共に山形を街植えていた場所であった。

そんなある日、撮影の切られ役に欠員が出てしまい、代打として高坂が抜擢されることになる。

剣心会

高坂は見事に代打をやり遂げたが、その経験のなかで斬られ役の人々の仕事ぶりに感銘を受け、自らもそれを生業としたいと思うようになった。

高坂は優子の仲介を経て、殺陣師 関本の試験を受けることになる。

優子や寺の住職が心配する中、高坂は見事に関本の試験に合格し「剣心会」への入門が許され、斬られ役としてのキャリアを積み始めるのだった。

斬られ役としての日々

生来の真面目さからか、高坂は斬られ役としてのポジションを確立し、ついにはセリフ付きの役をもらうに至った。

そんな折、しばらく時代劇から離れていた往年のスター風見恭一郎(かざみきょういちろう)が、注目の監督 武者小路(むしゃのこうじ)とタッグを組んで映画「最後の武士」を制作されることが発表される。

テレビでの露出も増えていた高坂は、風見恭一郎からの直接の氏名を受けて準主役に抜擢される。

自らには分不相応であり、より適切な人がいるという理由でそのオファーを断ろうとするが、風見恭一郎の口から驚愕の事実が告げられる。

風見恭一郎の正体と苦難

風見恭一郎の正体は、30年前にすでにタイムリープをしていた山形彦九郎であった。風見は高坂と同じように斬られ役を生業として成り上がっていた。

風見の正体が宿敵であったこと、そして彼が時代劇を捨てたことを理由に、高坂は風見に強く反発し一度はオファーを断ってしまう。しかし、殺陣師の関本に説得された高坂は映画に出演することを決断するのだった。

撮影が進む中、高坂は風見が時代劇を捨てた理由を知ることになる。

風見は幕末に、一度だけ人を殺めたことがあった。それは自らの命を守るための行動であったが、時代劇で人を斬るシーンを取るたびにその光景がフラッシュバックし風見を苦しめていた。その状況に限界を迎えた風見は10年前に時代劇を離れていたのだった。

秘密を共有した高坂と風見は次第に打ち解けていき、風見もいつしかトラウマに苦しめられなくなるようになっていった。

撮影が中締めを迎える頃、高坂は戊辰戦争の折、会津の同朋が辿った悲劇的な末路を知ることになる。

血判状

会津の悲劇を知った高坂は自分を見失い、芝居にも身が入らなくなってしまう。

高坂はその思いに決着をつけるために、映画で予定されていた風見との最終決戦のシーンを真剣で行うことを申しでる。高坂は風見と武士として向き合い、真実の戦いを行わなければならないと考えていた。風見も高坂の思いを受け止め、真剣での撮影を承諾した。

真剣での撮影は大きな危険を伴うが、高坂と風見は血判状を作り、撮影に際して発生するあらゆる責任を制作サイドに問わないことを約束する。

2人の最終決戦は真剣で行われる事となった。

決戦

最終決戦シーンの撮影開始の直前、高坂は風見に対して「殺陣」ではなく「仕合」をすることを申しでる。

このままでは会津の同胞に顔向けができないと語る高坂に、あの日の続きをと風見は高坂の申し出を受けるのだった。

撮影が開始されると、その場にいる者すべてが息を呑む戦いが続き、高坂はついに風見を追い詰める。あと一太刀で風見を討つことができた高坂だが、それができずにその場に泣き崩れるのだった。

撮影班は良いシーンが撮れたと大喜びであったが、山本だけは高坂に対して平手打ちを浴びせ、「今回だけは許します、二度とだめですよ」と危険な撮影を申し出た高坂をたしなた・・・。

高坂の新たな日常がスタートするなか、村田左之助はが撮影所にタイムスリップしてくるのだった。

「侍タイムスリッパー」の考察

むしろ展開が読めない不安感

映画館ではなく配信で作品を見る場合の良さであり悪さでもあるのは、今自分がみている場面が全体の何割かがわかってしまうことである。

この映画においてはその半分の時間を使って、主人公 高坂新左衛門が「切られ役」としてその居場所を獲得する状況が描かれるのだが、正直「この映画はどうやって展開するんだよ」とある種の不安を感じながら映画を見ていた。

そもそも私は2時間超えの作品とは思っておらず、正直見始めて1時間はやってしまったな~という思いさえあった。なぜこの映画があれほどまでに話題になったのか全くわからず、本来は読めないほうがいいはずの展開を読めないことが大きな不安となってのしかかっていた。

序盤で高坂が直面する困難も、それに対するコメディタッチの対応もそこまで面白いものではなく、その辺のことも不安の一因となっていた。

しかし、風見恭一郎の出現がそんな気持ちを一掃し、私に納得を与えてくれた。

起承転結の「転」の痛快さ

本編が始まってから1時間ほどたち、突如として姿を表した風見恭一郎が山形彦九郎であったという事実、そして30年という時間差があったという事実が心を踊らせる者方あった。そして「なるほど!これなら面白いという人が出てくるのも分かるな!」と「侍タイムスリッパー」が話題作になったことに合点がいった。

侍がその特性を活かし「切られ役」としてその立ち位置を各地るするだけなら、長い事流行り続けている「異世界転生もの」のある種の逆転に過ぎないわけで、話題になるはずもなかった。

もう少し期待して見ているべきだったが、序盤の低空飛行も「転」の驚きのためのエッセンスと思えば大きな必然の中にあるといえるだろう。

結果的には「起承転結」の見本のような映画になっていると言えるかもしれない。

そして物語は「究極の殺陣」に至ることになる。

椿三十郎の呪を打ち払う「究極の殺陣」

風見恭一郎の出現によって私は「侍タイムスリッパー」が話題作となったことが十分理解できたつもりだったのだが、この映画の本当に面白い部分は高坂新左衛門と風見恭一郎が見せた最終決戦であった。

映画とは「シーン」である

結局「侍タイムスリッパー」が話題作となったのは、高坂新左衛門と風見恭一郎の決戦時のあの「間」だろう。映画を見続けたすべての人が息を呑み「俺は今、特別なものを見ている」と感じたあの「間」がこの映画の本質なのだと思う。

ひとつの映画作品には様々な要素があると思う。シナリオ、台詞、音楽、キャスティング、撮影技術 予算 etc。

しかし、「侍タイムスリッパー」は映画にとって最も重要な要素がシーンであることを思い出させてくれたのだと思う。

そして、上で述べたようなすべての要素があのシーンに収束している。映画館に足を運んだ人たちも「久しぶりに映画を見た」と思ったのではないだろうか。

真剣勝負じゃない真剣勝負を真剣勝負にするための見事なギミック

最終決戦がシーンとして素晴らしいものだし、あの「間」が特別であることは確かなのだが、やはりそこに至る道筋も素晴らしいものになっていたと思う。

あの決戦シーン至って、ようやくタイムリープものである必然性が見えてくる。その上で物語が多重構造も見えてくる。あの決戦が我々にとって十分に重々しいシーンとなった理由を考えてみると:

- 高坂と風見は本当に「侍」である。

- 高坂は会津、風見は長州の人間であり、そもそも高坂は風見を討とうとしていた。

- 高坂は会津が戊辰戦争によって辿った悲惨な運命を知ることになった。

- お互いに、武士の本懐を忘れてはいなかった。

単純に真剣での勝負を描くだけなら彼らが過去からタイムスリップする必要はない。廃れてゆく時代劇を復活させる映画のラストシーンでむちゃをしただけで十分である。

しかし、それではあのシーンにはならない。あのシーンで大切なことは「2人は本気で、2人は本物である」という不可思議な「事実」である。

もちろん彼らは本気で殺し合いをしていないし、本物ではない。「侍タイムスリッパー」という映画を外から見る限りにおいては、決して本物にはなり得ない。

ところが、「映画内映画」というもう一つのフィルターを作ることによって「もしかしたら」という緊張感を演出してくれている。

つまるところ、「タイムスリップ」、「幕末の動乱」、「時代劇の衰退」、「映画内映画」といった本編内で提示されたすべてのものがラストの決戦を演出する屋台骨になっている。誠に見事な戦略であったと思う。

椿三十郎との真っ向勝負としての「殺陣」

さて、ここまで述べてきたように「侍タイムスリッパー」のラストの決戦は大変に素晴らしいものだったのだが、最終決戦の「間」という観点だけで言うと黒澤明監督作品「椿三十郎」の最終決戦が思い出される。

Loading video...

この決戦もまさにその「間」が本質であり、なんとも素晴らしい出来になっている(もちろん、現代的に見るとあの血しぶきはしんどいが)。

また、「殺陣」という観点でいうと、黒澤明監督作品は「リアリティ」より「リアル」を追求していた用に見える。つまり、黒澤作品の戦闘シーンは流麗というよりは無骨となっている。

Loading video...

Loading video...

では「侍タイムスリッパー」ではどうだったか?あの極端な「間」の後に発生した「殺陣」も極めて緊張感のあるものでありながら、黒澤作品ほどの「無骨さ」はない。そこにはギリギリの流麗さが残っている。なぜらなら彼らは映画を作っていたからである。

「侍タイムスリッパー」で表現したかったのは黒澤明的な「リアル」ではなく、これまでの日本時代劇が作り上げてきたフィクションとしての「リアリティ」の妙技だったのではないだろうか。

だからこそ「映画内映画」である必要があったし、彼らはタイムスリップしてこなくてはならなかった。

「侍タイムスリッパー」は、長期間にわたり引用され続ける決戦を描いたのだと思う。しかも、黒澤ならざるものとして。

おまけ:タイムリープ映画の空白

ここまで書いたことで「侍タイムスリッパー」について思うことはほとんど書き終わっているのだが、少々冗談じみた話も書いていこうと思う。

映画のギミックとして「タイムリープ」はよく使われるものなのだが、その数があまりに多いため、我々はその手の物語を連続で接種することはできない。単純にその手法に空きてしまうから(内容は面白いかもしれないけれど)。

この文脈で思い出すのが細田守監督による「未来のミライ」である。

「未来のミライ」の公開は2018年7月20日となっている。そしてそのタイトル通り「時空を超える物語」となっている。

個人的にはとても好きな映画なのだが、公開のタイミングは最悪だった。というのも、その直前に「君の名は」が公開されていた上に大ヒットを記録してしまっていた。

「君の名は」の公開は2016年8月26日なので時間があいている用に見えるのだが、「未来のミライ」の特報はその興奮冷めやらぬ頃に流れていたのである。

「時空を超える物語」を2年後に見るほど人は強くない。「未来のミライ」の評価がそれほど高くならなかった理由はこういうくだらない点にもあったかもしれない。

それを考えると「侍タイムスリッパー」は「タイムリープもの」の見事な空白期間に生まれた映画ということも出来るかもしれない。

本来映画はその内容によってのみ判断されるものではあるのだが、我々消費者の身勝手は、そういう前後の問題にも左右されてしまうものである。

「侍タイムスリッパー」はうまく人々にハマった映画かもしれないが、そうでなかったとしてもあまり気に病むものではないかもしれない。それほど我々消費者は身勝手なものである。もちろん私自身がね。

「侍タイムスリッパー」のキャスト&スタッフ一覧

| 高坂新左衛門 | 山口馬木也 |

|---|---|

| 風見恭一郎 | 冨谷ノリマサ |

| 山本優子 | 沙倉ゆうの |

| 関本(殺陣師) | 峰蘭太郎 |

| 山形彦九郎 | 庄野﨑謙 |

| 住職の妻・節子 | 紅萬子 |

| 住職 | 福田善晴 |

| 撮影所 所長・井上 | 井上肇 |

| 錦京太郎(心配無用ノ介) | 田村ツトム |

| 斬られ役俳優・安藤 | 安藤彰則 |

| 剣心会メンバー | きらく尚賢、ムラサトシ、神原弘之 |

| 村田左之助 | 高寺裕司 |

| テレビ時代劇監督 | 多賀勝一、佐渡山順久 |

| 武者小路監督 | 吹上タツヒロ |

| 照明マン | 泉原豊 |

この記事を書いた人

最新記事