「ハウルの動く城」は2004年に公開された宮崎駿監督による劇場用アニメーション作品である。公開当時は主人公ソフィーとハウルの声優倍賞千恵子さんと木村拓哉さんの話題で持ちきりであった記憶がある。

私も本編を見るまでは「その配役はねえだろ」と極めて批判的だったが、見た後に感じたことは「完璧」だった。

私の周りではハウルに関しては意見が好転したが、ソフィーに関してはそれほどではなかった。私個人としては「どちらも完璧」だった。

今回はそんな「ハウルの動く城」のソフィーについて考えていこうと思う。今回は「宮崎駿男の悲哀シリーズ」の第2段である。前回は「紅の豚」における「ポルコのあがき」について考えた。

今回は本作の主人公ソフィーの「捕獲する執念」について考えながら、最終的には「男の悲哀」について考えようと思う。さて、本作で描かれた「悲哀」とは何だったのだろうか?

- ソフィーの家族と新たな家族を作る物語

「ハウルの動く城」では、ソフィーの家族への絶望から新たな家族を作る物語が描かれている。ソフィーは「キスの魔法」を使ってハウルや荒地の魔女、カブ、カルシファーなどを捕獲し、最終的に自由に生きることを目指す。 - 捕獲される男の悲哀と「男の美学」の敗北

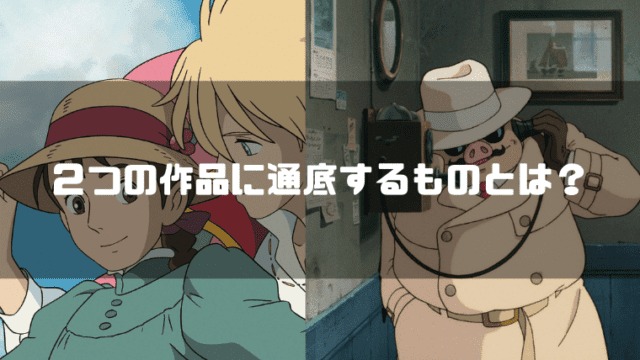

ソフィーが「捕獲する側」の執念を持ち、ハウルを捕獲することで描かれるのは、「捕獲される男の悲哀」と言える。ハウルのような「色男」が最終的にソフィーに捕らえられることは、男性の「捕獲されない美学」の敗北を象徴しており、このテーマは「紅の豚」と通じ、男性の悲哀とその美学に対する皮肉が描かれている。

ソフィーの捕獲する執念と男の悲哀

ソフィーに捕獲された人々と家族への絶望

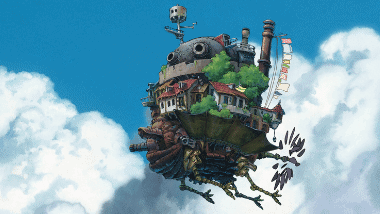

「ハウルの動く城」は題名にこそ「ハウル」と入っているが、どう考えても主人公はソフィーである。

そして本編を見始めてまず思うことは「どうやらソフィーの家族はうまくいっていない」ということである。少なくともソフィーにとって「家族」とはそれほど尊ぶべきものにはなっていないように見える。冒頭で帽子の仕立てをするソフィーの目の前に立ち込める汽車の黒い煙はそのままソフィーの内面の暗さを表現している。

そして、そんなソフィーが主人公である「ハウルと動く城」という作品は「新たな家族を作る物語」となっているのだろう。

冒頭で荒地の魔女の魔法によってソフィーは「老人」になってしまう。ソフィーがその状況にすぐさま対応できる理由は色々あるのだろうが、妹との会話がそのヒントになっているだろう。彼女は自分の容姿に自身がなく、「老人」となった自分をみても「もともとこんなもの」と思ったのかもしれない。

どう考えてもそんなことはないのだが、彼女の自己評価はなぜかそのレベルだったということになる。

そして何よりも、家族を振り切る理由になったことが、彼女の冷静さの理由になるのではなかろうか。それくらいに、彼女にとって「実の家族」は執着すべきものではなくなっていたと思われる

そんなソフィーは、物語の終盤次から次へと「キスの魔法」によって自らの家族を増やしていく。時系列順に追ってみよう。

被害者その1:ハウル

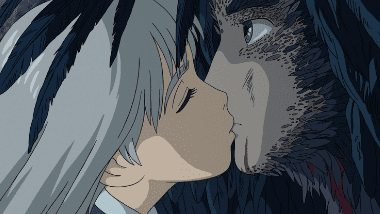

さて、ソフィーがそのキスの魔法で最初に捕獲したのは他でもない、ハウルであった。

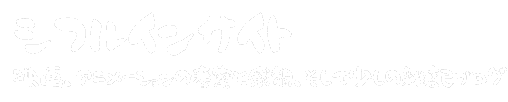

ソフィーが過去のハウルとカルシファーを目撃して現代に戻ると、そこには傷だらけのハウルがいた。そのハウルにソフィーは口づけを与える。

切なくグッと来るシーンだが、結局のところ、ここでソフィーはハウルを「捕獲」したことになる。どれほど足掻こうと色男としてのハウルはここで死亡し、永遠にソフィーのものである。

被害者その2:荒地の魔女

ソフィーはハウルと口づけを交わすと、傷だらけのハウルに対して「私をカルシファーのところへ連れて行って」と平気な顔でお願いし、「怪鳥」とかしているハウルはその体をゆっくり動かしソフィーと一緒にいたヒン(サリマンの犬)をカルシファーのもとへ連れて行く(もう完全に捕獲されている)。

カルシファーのもとにたどり着くと、荒地の魔女がカルシファーを握って誰にも奪われないように守っていた。しかしそんな荒れ地の魔女を優しく抱きして説得すると、荒れ地の魔女はカルシファーをソフィーに手渡してくれる。

そんな荒地の魔女にソフィーは優しくキスをする。

荒れ地の魔女もこのキスの魔法でソフィーの家族に引き入れられたばかりか、完全に牙を抜かれた状態になってしまった。このキスさえなければ荒れ地の魔女もハウルから開放され新たな道を歩めたかもしれないが、荒地の魔女はハウルの近くに縛られてしまう。

ハウルに執着するのは腹が立つが、自由にするのも気に食わないということだろうか。なんか怖えよ、ソフィー。

被害者その3:カブ

荒れ地の魔女からカルシファーを取り戻したソフィーは、カルシファーとともにあるハウルの心臓をもとに戻す。

すると契約から開放されたカルシファーがその場を離れてしまい、もはや見る影もなくなっていたハウルの動く城が本格的に稼働を止めてしまう。

結果的にいた一枚で崖に向かって滑降することになったソフィーを、案山子のカブが救ってくれた。そんな無言の英雄カブにもソフィーは口づけをする。

するとカブはその姿を変え、実は隣国の王子であり、魔法によって案山子に帰られていた事実が明らかとなる。

まったくもって意外な展開だったとは思われるが、結果手にソフィーはハウルというものがありながら、隣国の王子様をも自分のものにしたことになる。

少なくとも王子様はその気になってしまっている。

どうすんだよ、ソフィー。

被害者その4:カルシファー

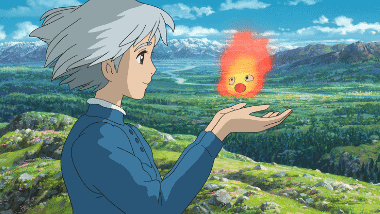

そんな王子様をも手に入れたソフィーのもとにカルシファーが返ってくる。

せっかくハウルとの契約が終了し、自由を得たのにも関わらず彼は返ってきてしまった。そんなカルシファーにもソフィーはキスをする。

彼女は隠して重要な動力源を何の犠牲もなしに手に入れたことになる。心臓も、目も与えずに。

そしてソフィーたちは「ハウルの動く城」あるいは「ソフィーの空飛ぶ城」にのって面倒な地上におさらばして自由に生きるのである。

地上にいるうちはどうにも煮え切らない日々を送っていたように思われるソフィーも、このように自分の家族を手に入れてようやく羽を伸ばして、自分らしく生きていくのだろう。一応ハッピーエンドだけれども、キスの魔法に囚われた彼らは楽しく暮らしているのだろうか?いや、きっと幸せだろうな。そうしておこう!

結局捕獲される男という存在

このようにソフィーは出会ったすべての存在をそのキスの魔法によって捕獲していったわけだが、やはり特筆すべきはハウルであろう。

この記事は「紅の豚」に続く「男の悲哀シリーズ」である。

「紅の豚」では「捕獲されてたまるか!」という男の意地が描かれたが、「ハウルの動く城」で描かれたのは「捕獲する側の執念」と見ることもできるだろう。

そして「色男」であるハウルが結局のところソフィーに捕獲されてしまったという事実そのものに意味があるのだろう。

さらに、ラストに「ハウルの空飛ぶ城」でソフィーと共にいるハウルの姿に、ポルコのようなあがきが見えないこともポイントだろう。

結局の所、「色男」であるハウルを登場させて「捕獲されない男の美学」を匂わせつつも「捕獲される喜び」が描かれているのだろう。

思えば自分を捕獲しようとしてくれる対象の存在そのものが幸福そのものではないだろうか。

「紅の豚」では最後の最後まで「捕獲されまい!」と突っ張ったわけだが、「ハウルの動く城」に於いては「嗚呼、やっぱり捕獲されてしまうのだな~、そんな日々も幸せだな~」という結論になっているように思われる。ようは「突っ張るだけ無駄」ということだろう。

いくら強がっても女性を求めてしまう「男の悲哀」が「ハウルの動く城」に描かれているように、私には思える。

ただこれの何が「悲哀」かというと、それでもなおやっぱり「捕獲されたくない」という思いは男の中にあるもので、「ハウルの動く城」はそんな男の「敗北宣言」になっているわけである。そのへんのニュアンスが「悲哀」ということになるのだと思う。

ただ、結局の所「誰かに捕獲された男の『惚気(のろけ)』」だけれどもね。

この記事で使用した画像は「スタジオジブリ作品静止画」の画像です。

この記事を書いた人

最新記事