「火垂るの墓」のあらすじ(ネタバレ)・考察と解説・人物相関図

「火垂るの墓(スタジオジブリ公式)」は1988年4月16日に公開された高畑勲監督による劇場用アニメーション作品である。原作は野坂昭如による同名小説。

私が最初にこの作品を見たのがいつの日のことだったかはっきりとは覚えてはいないのだが、おそらくは小学校の頃で「金曜ロードショー」での放送を見たのだと思う。

当時の私には思いのほか突き刺さっておらず、包帯でぐるぐるまきの清太と節子の母の姿に衝撃を受けたのみであった。しかしこれは年齢的な問題ではなく私個人の問題であり、私の知人や友人は辛すぎて見ていられないと語っていた。

今回は、多くの人々の心に「何か」を残した「火垂るの墓」のあらすじを振り返りながらその考察ポイントをまとめていこうと思う。我々は「火垂るの墓」のどこを見るべきだったのだろうか?

この記事の内容を、AIが対話形式(ラジオ形式)で分かりやすく解説してくれます。

- 詳細なあらすじと人物相関図

本作のあらすじを要約すると「14歳の少年、清太は母と妹節子と共に神戸で暮らしていたが、昭和20年6月5日の空襲で母を失い、戦災孤児となる。叔母の家に身を寄せるが、次第に関係が悪化し、清太は妹と共に横穴での生活を選ぶ。節子は栄養失調に苦しむが、医者の助けも得られず、最終的に空腹の中で命を落とす。節子の死の1ヶ月後に、清太も駅で命を終える。」となるが、より詳細なあらすじ、人物相関図、物語の解説を提供する。 - 様々な考察ポイント

「清太と叔母の対立」、「清太と節子の本当の死因」、「清太が駅の構内にいた理由」、「清太と節子が成仏できない理由」といった考察ポイントを解説し、より詳細な記事(本ブログ内)を紹介する。

「火垂るの墓」のあらすじ(ネタバレあり)

あらすじの要点と人物相関図

「火垂るの墓」のあらすじの要点を短くまとめると以下のようになる:

-

破局の始まり

戦時下の激しい空襲により母親が命を落とし、家族の平穏な日常が一瞬にして崩壊する。 -

絶望の孤立

父親は戦争に従事しており、家族の支えが断たれ、清太と節子は深い孤独の中に置かれる。 -

一時の避難

清太と節子は、一時的に叔母の元に引き取られるが、戦時下の困窮した状況と冷たい対応に直面する。 -

必死の生存闘争

横穴での2人だけの生活を決めた清太は、妹を必死に守りながら食糧不足や生活の苦境の中で生き延びようと奮闘する。 -

悲劇の結末

結果として過酷な現実の中で兄妹は深刻な孤独と飢えに苦しみ、悲劇的な運命を迎える。

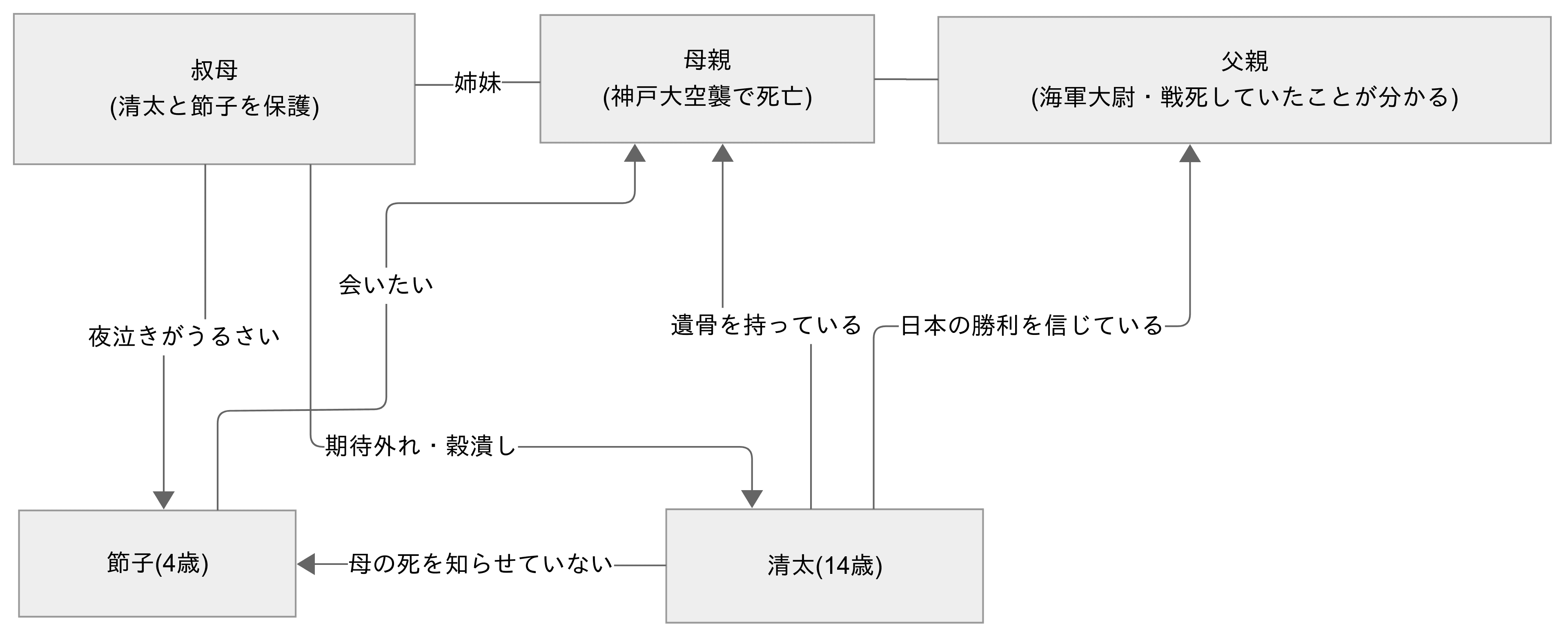

人物相関図

▼ 登場人物の詳細(年齢・声優情報など)はこちら

序盤:神戸大空襲と母の死

物語の主人公は14歳の少年清太。海軍大尉を父に持つ彼は、母と4歳の妹の節子と共に神戸に暮らしていた。

昭和20年6月5日。彼が暮らしていた神戸はB29の空襲にさらされる。

空襲警報に従い避難を始めたが、先に避難した母を結果的に失った清太と節子は戦災孤児となってしまった。

2人はそのような緊急時の「約束」をしていた西宮の叔母の家に身を寄せるのだった。しかし、清太は母がすでに亡くなっていることを妹の節子に言うことが出来ずにいた。

中盤:叔母との対立と横穴での生活

叔母の夫はすでに亡くなっており、その家には娘と勤労奉仕に勤しむ下宿人の青年がいた。

初めのうちは良かったものの、学校にもいかず働きもしない清太達と叔母との関係は徐々に悪化していく。

そして、空襲時に家の庭に置いていた米などの蓄えが叔母宅の「共有資産」となってしまったことをきっかけに、清太は「家庭内別居」を始めてしまう。その元手は母がもしものときのために貯蓄しておいてくれた7000円であった。

そんな折、節子を楽しませるためにオルガンを弾いていた清太は叔母からひどく叱られる。戦時下でそんな事をしていたら近所の人から非難されるということであった。

ついには、清太と節子に対して「ほんまに疫病神がまいこんで来たもんや」と言い放ってしまう。

この事件の後、清太はある決断をしてしまう。

叔母との人間関係については清太にも落ち度はあったのだろうが、空襲で家と母を失った事を思えばしようのないことであったかもしれない。

一方で、「疫病神」という表現を使った叔母としても、「勢い余った」ということに過ぎなかったかも知れない。

清太は節子を連れて叔母の家を後にし、近くにあった横穴(防空壕)での生活を始める。不自由ではあったものの、そこには誰にも邪魔されることのない自由な生活があった。

そんな折、節子が叔母から母の死をすでに知らされていたことを知る。節子が夜な夜なぐずっていたのも、空襲への恐怖以外にも母を失った悲しみがあったのかもしれない。

母の死という悲しみを抱えながら懸命に生きてきた節子であったが、以前から見えていた栄養失調の症状がどんどん悪化していく。

医者に見せても「滋養を摂れ」の一点張りで、取り合ってもらえなかった。

結末(ネタバレ):節子の死と清太の最期

叔母と離れたことによってあらゆる情報から遠のいていた清太は、お金を下ろしにいった銀行で戦争の終結と日本の敗戦を偶然知る。

そして、節子も限界を迎えていた。

清太が買ってきたスイカをひとくち食べた節子は、そのまま息を引き取る。

節子の遺体は清太一人の手によって丁重に荼毘に付された。彼は節子の遺骨の一部を大好きだったドロップ缶に収めた。

昭和20年9月21日。ボロ雑巾のような姿の清太は、駅の構内の柱にもたれかかりながら、息を引き取った。

▼ 主要な名台詞・英語表現のまとめはこちら

「火垂るの墓」の考察と解説

清太と叔母はなぜ対立したのか?(どっちが悪い?)

清太と叔母が対立したのは、清太が働かない「穀潰し」になってしまったことばかりが原因ではない。清太の父が「海軍大尉」という高い地位にあったことへの叔母の「嫉妬」が根底にあったとも推察される。叔母は清太の言動に余裕を感じ取り、それが苛立ちを増幅させたのである。また、物語を成立させるための「憎まれ役」という作劇上の犠牲者という側面も持つ。

「火垂るの墓」を語るうえで最も基本的なポイントはもちろん「清太と叔母の対立構造」である。

ただ、その構造を考える上で「自分はどちらに同情的か」というその時の自分の気持ちのありかたが最も重要なことであると思う。

というのも、客観的に分析する立場に立ってしまえばどちらにも同情は可能である。

現代的には叔母に同情する人が多く、清太を責める気持ちが先行するだろう(私もそうである)が、「火垂るの墓」のBlu-rayに収められている高畑監督のインタビューによると、映画の公開当時は清太に同情的な感想が多かったそうである。

戦争という混乱の中で圧倒的な弱者である子どものギリギリの「反抗」と捉える人が多かったのかもしれないが、高畑監督自身もその反応は意外であったと語っている。

いずれにせよ、叔母に同情的であるという感覚が絶対的なものではないことがわかる。

となれば、あの対立を分析的に見るよりは「なぜ自分はそっちに肩入れしてしまうのか?」という問いを自分自身に投げかけ、それの答えを言葉にすることのほうが大事なことだろう。

「火垂るの墓」の感想文なんてなんとも学校の先生が書かせたがりたそうなものであるが、この作品を考える上では最も大事なことだと思う。この点に関する私の結論は上に述べたものだが、そのように考えた詳しい解説を以下の記事で行っている。

あなたは清太と叔母の対立についてどのように考えるだろうか。

清太と節子はなぜ死なねばならなかったのか?

彼らが死なねばならなかった最大の理由は、叔母の家を出て社会から「孤立」したことにある。その結果として「情報弱者」となり、日本が降伏した「終戦の事実」を知ることができなかったことが悲劇を決定づけた。もし終戦を知っていれば、彼の行動は変わり、節子は助かったかもしれない。食料確保が最も重要であったことは確かだが「人とつながりながら生きる」ことの恩恵としての「情報」の欠如の深刻さが描かれている。

「清太と叔母の対立」について自分の感想を持てたとして、次なる問は「清太と節子はなぜ死なねばならなかったのか。」になると思う。

もちろん「清太がわがままで間抜けだったから」という考え方もあると思う。

しかし、その上であの作品を「私事(わたくしごと)」として考えることも大事だろう。

一つのポイントは、自分なら叔母の家を出なかったとしてその理由は何かということであり、その理由として考えられることに「情報」があるのではないだろうか。このような観点に立つと、二人の死の理由を上に書いた「結論」のようにまとめることが出来ると思う。この結論に関する詳しい解説は以下の記事で行っている。

皆さんは二人の死をどのように捉えているだろうか。

高畑監督がこの作品を映像化した意図は?

高畑監督は本作を「反戦映画ではない」と語った。その意図は、単に反戦を叫ぶのではなく、自身の空襲体験を基にした「証言」として、戦争末期のリアルな生活を後世に残す「民俗学的資料」を意図したためである。また、孤立すれば破滅するという苛烈な「シミュレーション」を通し、他者を助けない社会への「恐ろしさ」を問いかける狙いもあった。

「火垂るの墓」は極めて悲惨な物語である。あまりにも救いがない。

高畑監督はなぜそんな物語を作る必要があったのだろうか?この映画には野坂昭如による原作小説があるのだから、それを素晴らしいと思うのなら小説を宣伝すればよいのである。

しかし高畑監督はそれをせず、凄惨な物語を自ら映像化する道を選んだ。それはなぜだったのだろうか?様々な意見があると思うが、個人的な結論は上にある通りである。このように考えた理由についての解説は以下の記事で行っている。

高畑監督の意図がどのようなものであろうとも、この映画が悲惨で救いがないように感じることは確かだろう。

しかし、この作品にはたった一つだけ「希望」(あるいは「願い」)が描かれていると思う。もちろん、それは私が勝手に考えていることなのだが、それも上の記事にまとめてある。

皆さんはこの映画に「希望」が描かれていると思うだろうか。

清太はなぜ横穴ではなく駅の構内で死んだのか?

清太は節子の死後(8月22日)から約1ヶ月(9月21日)生き延びている。横穴では食料を得られないため、生きるために盗みなどを働き、やがて人が多い「駅の構内」を拠点に「物乞い」をするようになったと考えられる。彼が横穴ではなく駅で死んだのは、節子の死という絶望の後も、なんとか生き延びようとした人間の本質的な行動の結果である。

昭和20年9月21日が清太の命日なのだが、その時彼はなぜか駅の構内にいた。節子の命日が8月22日なので彼は節子の死後1ヶ月生き延びたのだが、彼が最期を迎えた場所は節子と暮らした横穴ではなかった。

映像表現的にも清太が横穴の中で節子と同じように息絶える方が「ばえる」はずであるが、何故か清太は駅の構内にいたのである。

それは何故だろうか?私なりの考えは上にある結論のとおりだが、詳しい解説を以下の記事で行っている。

皆さんなら、清太が駅構内にいた理由をどのように考えるだろうか。

清太と節子は何故成仏できずに幽霊でいるのか?

清太と節子が成仏できずに幽霊でいる理由は、戦争によって奪われた「子供らしい兄妹としての日々」を、幽霊として取り戻し続けているからである。高畑監督は本作の構造を「心中もの」と語っており、二人は現世で叶わなかった満ち足りた時間を、今まさに幽霊として生き続けている。これは戦争が命だけでなく、二度と戻らない「大切な時間」をも奪うという悲劇の象徴なのである。

「火垂るの墓」は、清太と節子の幽霊の出現によって始まり、節子が眠るなかで清太が見つめる現代の町並みが映し出されて終わりを告げる。つまり、清太と節子は幽霊としてこの世をさまよい続けていることになる。

清太や節子がその死に際して何かしら思い残しがあって成仏できないのはなんとなく理解できなくもないのだが、大事な点は物語のスタート地点で幽霊として再会を果たした清太と節子は満面の笑みを見せていることである。

本来なら非業の死を遂げたものが幽霊として満ち足りた表情を見せているのにはどうしても違和感がある。

2人は何故成仏できず、現代に至るまで幽霊としてこの世をさまよい続けているのだろうか?個人的な結論は上にあるとおりだが、以下の記事で詳しく解説している。

皆さんは2人が成仏できない理由は何だと考えるだろうか。

なぜ「火垂るの墓」は2度見るべきなのか?

「火垂るの墓」の初回視聴時には、節子の死の衝撃が強すぎ、清太を「怠け者」や「愚か者」と断罪しがちである。しかし、2度目を見ると、物語序盤の彼は母を助け節子を守る「立派な少年」であったことが分かる。彼は神戸大空襲と母の悲惨な死という過酷な経験によって心が壊れ、節子の世話以外できなくなってしまった。2度の視聴をすることによって、清太の心の傷を理解することが出来る。

「火垂るの墓」という映画はワクワクしながら何度も見る映画ではない。多くの人が一度だけ見て、その一度の記憶で「火垂るの墓」を考えることになると思うのだが、個人的にはもう一度だけ見てみることをおすすめする。

というのも、2度見ると物語のスタート時の清太の姿が記憶の中にある清太と全く違っていることが見て取れると思う。

少なくとも、叔母の家で1日中寝て過ごすような少年ではない。間違いなく清太には何かあったと考えるべきである。

以下の記事で「新世紀エヴァンゲリオン」の碇シンジとの比較を通じて、上に述べた「結論」を導いている。

3度も4度も見る映画ではないのだが、頑張って2度見てみることによって主人公清太の心の傷に寄り添ってみることにも意味はあると思う。

モロトフのパン籠の謎とは?

最後は「考察」ということではないのだが、映画に関わる興味深い「謎」を紹介する。

「火垂るの墓」の冒頭は神戸大空襲が描かれるが、そこでは大量の焼夷弾が投下される様子が描かれる。

高畑監督は9歳の頃に岡山で実際の空襲を経験しており、多くの空襲経験者が語った「火の雨」をアニメーションとして正確に表現しようと試みた。

しかし、自衛隊の専門家にインタビューした結果困った事になってしまう。専門家が言うには「焼夷弾の空中着火はありえない」とのこと。

では、高畑監督を始めとする多くの空襲経験者が見た空から降る「火の雨」は幻だったのだろうか?それとも自衛隊の専門家が間違ったことを言っているのだろうか?

この矛盾こそが「モロトフのパン籠の謎」である。以下の記事ではこのミステリーに対する暫定的な「解答」について解説している:

焼夷弾の構造を巡る割と興味深いミステリーになっている。

この記事を書いた人

最新記事

- 2025年12月23日

「美しい物語」ではなかった羽衣伝説-日本各地の天女伝承とその結末- - 2025年12月21日

【ホーム・アローン2】雑学&豆知識集-裏話や制作秘話を紹介- - 2025年12月19日

【ホーム・アローン(1作目)】雑学&豆知識集-裏話や制作秘話を紹介- - 2025年12月18日

「未来のミライ」と「となりのトトロ」に見る共通点 -孤独が生んだ”夢だけど夢じゃなかった”世界- - 2025年12月14日

「未来のミライ」のあらすじ(ネタバレあり)-結末までのストーリーを解説・考察-