「紅の豚」は1992年に公開された宮崎駿監督による劇場用アニメーション作品である。キャッチコピーは「カッコイイとは、こういうことさ。」であった。歴代の宮崎作品の中で最も「ブサイク」である思われる主人公ポルコ・ロッソの物語だが、その5年後に制作された「もののけ姫」の主人公アシタカが「いい男」であったのはこの反動だったのだろうか?

考えたところでそんなことはわからないが、今回はそんな「紅の豚」のあらすじを振り返るとともに、その面白さを考えようと思う。ただ、あらすじと言っても全て話してしまうので、ネタバレが嫌な人は途中まで読んで本編を見てください。

- 「紅の豚」の楽しい雰囲気とユーモア

「紅の豚」は全編を通して楽しい雰囲気に包まれており、特にマンマユート団のセリフやカーチスの再登場シーン、さらには天才同士の殴り合いといったユーモア溢れるシーンが印象的。これらのシーンは映画全体を軽やかなものにし、観客に「楽しい」という感情を強く与えている。 - ポルコの豚の姿に込められた男の悲哀

ポルコがなぜ豚の姿であるかという問いにこだわるのもいいが、重要なのは「豚で居続ける理由」。ポルコは自らの姿をあえて受け入れ、それを問題視せずに生きている。彼の豚姿は、彼の内面や心の葛藤を象徴し、男の悲哀を表現している。

Loading video...

「紅の豚」のあらすじ(ネタバレあり)

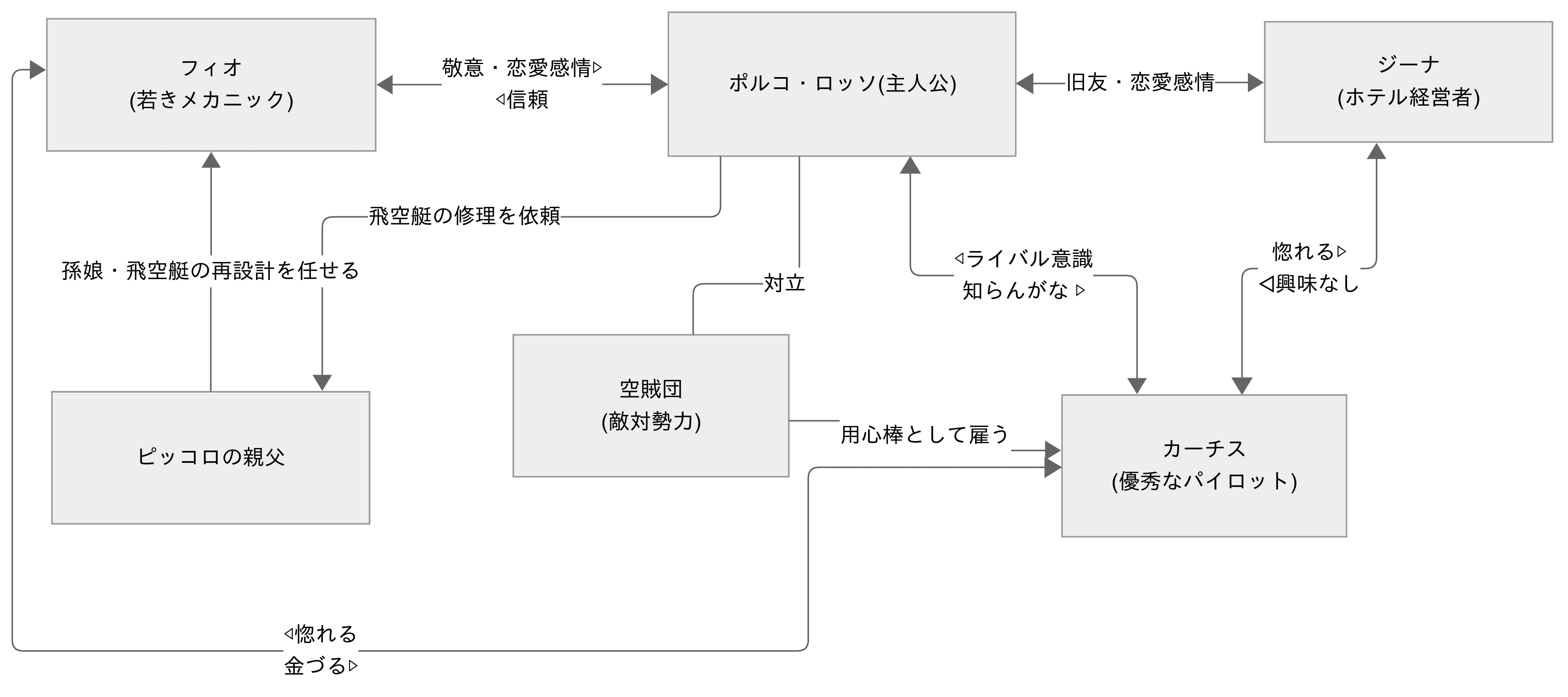

簡単なポイントまとめと人物相関図

「紅の豚」のあらすじのポイントを短くまとめると以下のようになる:

-

孤高の豚 ポルコ・ロッソ

物語の主人公は飛行艇乗りのポルコ・ロッソ。彼はなぜか豚の姿をしており、空賊相手の賞金稼ぎをしている。 -

未亡人マダム・ジーナの憩いの場

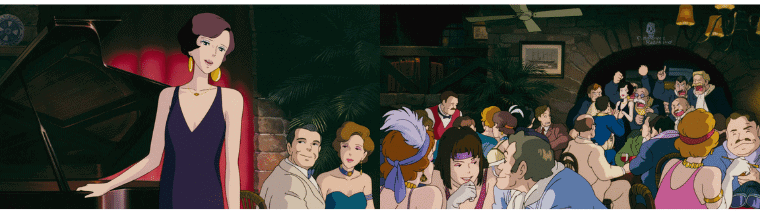

空賊やポルコを含むアドリア海の飛空艇乗りの憩いの場「ホテルアドリアーノ」を経営する未亡人マダム・ジーナは、飛空艇乗りのアイドルでありポルコの幼なじみである。 -

敵対者ドナルド・カーチスの登場

空賊たちはポルコに煮え湯を飲まされ続け、対ポルコ要員としてアメリカ人飛空艇乗りドナルド・カーチスを雇う。 -

カーチスの交戦と敗北

調子の悪かった飛空艇の修理のためにミラノに向かう途中、ポルコはカーチスと交戦し、敗北を喫する。 -

破壊された飛空艇の持ち込み

破壊された飛空艇をポルコは「ピッコロ社」に持ち込む。 -

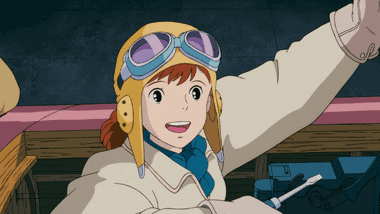

フィオ・ピッコロの優れた才能

修理を担当したのは社長の孫であるフィオ・ピッコロ。17歳という若さながらその才能を発揮し、ポルコの飛空艇を見事に復活、進化させる。 -

カーチスとの賽銭

アドリア海に戻ったポルコは、カーチスとの再戦に挑む。 -

何故かボクシング

一進一退の戦いだったが、お互いに「弾づまり」を起こしたため、戦いはなぜか「ボクシング」に移行する。 -

ギリギリの勝利

相打ちに終わるかに見えた戦いは、ギリギリのところでポルコが立ち上がり、最終的にポルコの勝利に終わる。

人物相関図

物語の解説

「紅の豚」を振り返る時、ポルコが豚であるという事実が一つの謎として浮かび上がるだろう。私自身は歳を重ねるにつれてそこまで気にならなくなっていったが、この謎についてはいくつかの考え方があると思われる。

一つは宮崎監督の分身だからということになるだろう。宮崎監督の自画像はなぜか豚の姿で描かれる。そんな宮崎監督の分身であることが表現されているという見方である。

もう一つは、「斜に構えている」ということの表現となっているという見方。世界恐慌のど真ん中で右往左往する人々に対して「なにやってんだ。俺は一抜けたするぜ」という意志を表明しているということである。それは具体的な「世界恐慌」が問題と言うよりは、激変する状況の中で掌返しをする人々のあり方そのものに問題意識があると思われる。

「俺は一抜けたするぜ」ではなく「俺は変わらないぜ」という意思表示とも取れるかも知れない。

他にも色々と豚である理由は考えられると思うが、我々がその事実を謎と捉えてしまう根本理由は、ジーナの「どうやったらあなたにかけられた魔法が解けるのかしらね。」という台詞だろう。この台詞によって我々はポルコが豚であることに何かしら意味や理由があるのだと考えてしまう。

逆に考えると、ジーナの台詞さえなければポルコが豚であることそのものは大して気にならないのではないだろうか。

「ポルコが豚である謎」を忘れることによって「紅の豚」を再発見できるかもしれない。

ここからは「紅の豚」のあらすじをもう少し詳しく見ていこう。

ポルコの仕事

物語の主人公は「ポルコ・ロッソ」。第一次大戦の英雄である彼は「賞金稼ぎ」として、退役後の生活を送っていた。

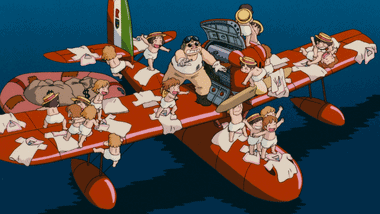

そんなある日、彼は「マンマユート団」による船舶襲撃の情報を掴む。案の定「マンマユート団」の対応を依頼されたポルコは、マンマユート団の駆逐と「女学生」救出のため颯爽と飛空艇を飛ばすのであった。

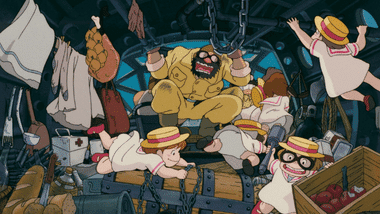

一方その頃「マンマユート団」は、人質として拉致した「女学生」である子どもたちの扱いにてんやわんやの状態であった。

そんなマンマユート団をポルコが発見する。ポルコは僅かなチャンスを与えたが、マンマユート団は徹底抗戦を決める・・・が、ポルコの超一流の腕前と子どもたちの妨害行為によって見事に蹴散らされてしまう。

ポルコは見事に仕事を果たしたが、マンマユート団同様、子どもたちにてんやわんやとなるのだった。救うはずだった「女学生」は何処へやら・・・。

カーチスとの出会いとミラノへの旅

人仕事終えたポルコは、アドリア海の女神「マダム・ジーナ」が経営するホテル・アドリアーノに赴く。その店のパブには敵味方関係なく、飛空艇乗りが集まっていた。

その店でポルコはアメリカ人の飛空艇乗り「カーチス」に出会う。彼はポルコに煮え湯を飲まされている空賊連合が雇った用心棒であった。

その後ポルコは旧知の仲であるマダム・ジーナと短い会話を交わし、ホテルを後にする。

翌日、調子の悪かった飛空艇の調整のためにポルコはミラノに旅立ったが、その旅路にポルコはカーチスの強襲を受ける。

いつものように対抗するポルコだったが、機材トラブルによる一瞬のスキを付かれてカーチスに撃墜されてしまうのだった。

カーチスはポルコの飛空艇の残骸をその証として持ち帰ったが、運良くポルコは死んでいなかった。

ポルコはジーナにだけは自らの無事を報告したが、それでも飛ぼうとするポルコに「そんなことをしていたら死んでしまう」とジーナはポルコ伝えたが、ポルコは「飛ばねえ豚はただの豚だ」と応えた。ポルコはその後破壊された飛空艇の本体と共に、船旅でミラノに向かった。

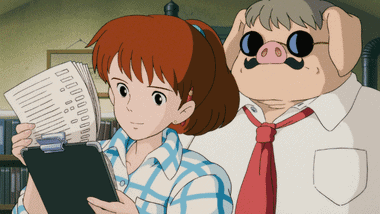

飛空艇の修理とフィオ

ミラノにたどり着いたポルコは「ピッコロ社」に向かい、飛空艇の修理を依頼した。世界恐々真っ只中の状況下で、有り金を全部持っていかれそうになったが、そんなことよりも重要な問題が派生した。修理を主導するのが社長である「ピッコロの親父」の孫娘であるフィオであったのだ。

その事実をしったポルコは仕事を頼むことをやめようとするが、そこに現れたフィオからポルコは「飛空艇乗りにとっては経験とセンスとどちらが大事か?」という質問を受ける。それに対して「センス」と答えたポルコをフィオは見事に畳み込み、飛空艇の改修に関する設計を始めるのだった。

ポルコの誤算は更に続く。世界恐慌の煽りを受けて男手がすべて出稼ぎに出ており、頼れる労働力は「女の手」のみであった。それでもなお、投入できるすべての労働力を投入し、ポルコの飛空艇の改修作業は順調に進んでいった。

そんな折、嘗ての戦友フェラーリから「今度こそ当局は見逃さない」と告げられる。その理由は「反国家非協力罪」、「密出入国」、「退廃思想」、「破廉恥で怠惰な豚である罪」であった。自分の立場を危うくする危険もあったフェラーリだったが、それでもポルコに「空軍に戻らないか?」と進言した。もちろんポルコは断ったが、彼もフェラーリの友情を感じているようだった。

そんなフェラーリから進言を受けたポルコは予定を早めて即日出発することを決断する。しかしその決断は再びポルコを呪う(?)ことになる。

フィオにとって最初の仕事だった今回の改修作業の行く末を確認すべく、フィオはポルコについていくという。もちろんポルコは断ったが、フィオに押されてポルコは結局その動向を受け入れた。

なぜか完成していた二人の利用のギミックを取りつけ、フィオとポルコはアドリア海に旅立つ。

「当局」からの追撃を逃れたフィオとポルコは戦友フェラーリの導きで、アドリア海に逃げ延びるのであった。

カーチスとの再戦とジーナ

アドリア海に戻ったポルコは、ホテル・アドリアーノの空中を旋回し帰還を伝える。

その時ホテル・アドリアーノの庭園では、カーチスがジーナにプロポーズをしていた。なんとも急な話だったが、カーチスは本気であった。そんなカーチスを軽くあしらったジーナは「でもだめ、私今カケをしてるから。私がこの庭にいる時にその人が訪ねてきたら、今度こそ愛そうってカケしてるの。でもその馬鹿、夜のお店にしか来ないわ。日差しの中へはちっとも出てこない」語った。

そんな2人の上空で旋回する赤い飛行艇が、英雄の帰還を伝える。

そして降りてこなかったポルコに対して「また賭けに負けちゃった」と語るジーナを前に、カーチスは彼女の狙いを知ることになった。

そんな破局が発生していることも知る由もないポルコは自らの「住処」に戻った。

しかしそこにはカーチスからの連絡を受けたであろう空賊連合の連中がポルコを待ち構えていた。彼らは積年の恨みを晴らすべくフィオが改修した飛行艇をかいしようとするが、もちろんそこにフィオが止めに入る。

美しくも力強いフィオは歴史に残る名演説を海賊連盟の前でぶちかます。

そこに現れる傷心のカーチス。彼は特撮ヒーローのように登場し、ポルコとの再戦を約束する。その報酬はフィオ、その代償は飛行艇の改修費用であった。

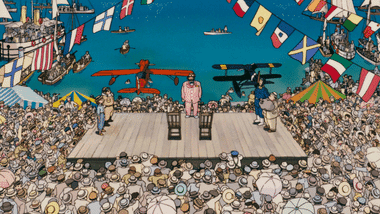

まぬけな最終決戦

フィオと改修費用を賭けた「名誉の戦い」の日がやってきた。決戦はそれを知るものの一大イベントとなっていた。

2人の天才のドッグファイトは苛烈を極めた。たが、長くは続かなかった。歴史に残るはずだったドッグファイトは、「弾づまり」によって思わぬ展開を迎える。

やむなく着水した2人は、殴り合いの最終決戦を行う。そんな2人のまぬけな最終決戦はドローで終わりかけた。

そこに現れるマダム・ジーナ。彼女の「あなたもうひとり女の子を不幸にする気なの?」という言葉に奮起したポルコは、カーチスよりもわずかに早く起き上がり、ギリギリの勝利を手にする。

イタリア空軍に目をつけられているという事実を伝えるジーナの言葉に、会場は一斉に解散を始める。ジーナ自身もその場を離れようとするが、ポルコはフィオをジーナに託す。

そんなフィオはポルコに別れのキスをする。

そして・・・

フィオはその後ポルコに会うことはなかったが、ジーナとは良き友人関係を続けていた。

ジーナのカケがどうなったかは2人だけの秘密だという。さて、彼女の最後のカケはどのような結末を迎えたのだろうか・・・。

以上が個人的にまとめた「紅の豚」のあらすじである。続いては私が個人的に思う「紅の豚」の面白さについて。

「紅の豚」の面白さ

楽しい映画であるということ

「紅の豚」という作品の最大の魅力は「楽しい」ということだろう。

「もののけ姫」以降の作品はどうも深刻な雰囲気がその作中に漂っているが、「紅の豚」は最初から最後までとにかく楽しい雰囲気であふれている。

何やら意味ありげでもある「紅の豚」という作品を単に「楽しい」というのもはばかられると思うかもしれないが、私は作品を見たときにおそらく多くの人が感じたであろう「楽しい」という気持ちに素直になることも大事だと思う。

それ以外のことは「楽しい」という前提をきちんと肯定したあとに考えればよいのである。

「ワレエンジンフチョウ」

ここからは個人的に面白いと思うシーンを振り返ろうと思うが、最初のシーンはやはり「ワレエンジンフチョウ、エンジンフチョウ」とマンマユート団の発言だろう。

そもそも誘拐した子どもたちを極めて丁寧に扱っている姿を見せられていることで、「ああ、マンマユートの連中は犯罪を犯しているけど悪人ではないんだ」という「安心」を植え付けられているのだけれど「エンジンフチョウ」というセリフで「安心」が「笑い」に昇華するのである。

ポルコが見せた華麗な空中戦のあとだったことも良かったのかもしれない。「緊張と緩和」というやつですね。

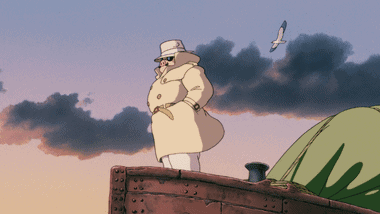

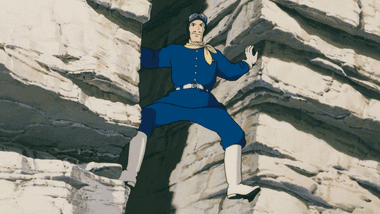

カーチスの強靭な肉体

次に上げるべきはやはりカーチス再登場のシーンだろう。

あまりにも露骨で「こんなもので笑ってなるものか!」と少々意地になってしまいそうにもなるが、ここは素直になろう。あのシーンは面白いよ。

そして何より、あの瞬間に至るまでカーチスが隠れて待っていたという事実にじわっと来る。

しかも、その存在がマンマユートの連中にバレていないという事実を考えると、カーチスは一番最初にあの島にたどり着き、飛行艇を隠してじっと待っていたということになるだろう。

なんとも涙ぐましい努力である。

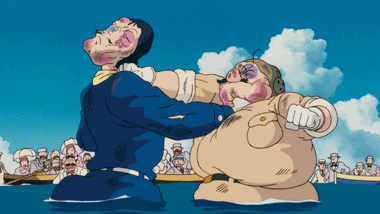

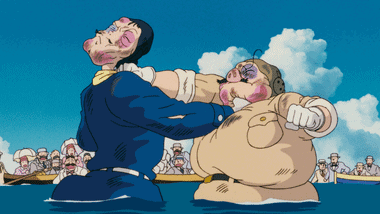

何故か殴り合う二人の天才

そして最後は「殴り合う二人の天才」の姿である。飛行機好きの宮崎監督渾身のドッグファイトが描かれたあとに、なぜか二人は殴り合うのだ。

「なぜ殴り合うのか?」という疑問を解決するためには「殴り合わなかったらどうなるか」を考えればよい。

ラストが殴り合いにならなかったとしたら、ドッグファイトで決着がついてしまう。つまりどちらかが死ぬことになる。

それは「楽しい映画」である「紅の豚」のラストとして全くふさわしくない。

カーチスがポルコに敗れればポルコは本当に世捨て人になるのだろうし、ポルコがカーチスに敗れれば「男の物語」として終わる。いずれにせよ「いい映画感」は出るのだけれど、「紅の豚」のラストとしてはふさわしくない。

やはり、二人の天才がアホみたいに殴りあうラストこそが「楽しい映画」としての「紅の豚」のエンディングにふさわしいだろう。

豚の姿に見る男の悲哀

以上のように、「紅の豚」は「楽しい映画」なのだけれど、どうしても気になるのは「なぜポルコは豚になったのか?」ということだろう。

ただ、大事なことは「なぜ豚に『なったのか?』」という疑問に執着しても無駄なことで割る。だって本編をいくら見たってそんなことわからないのだから。

我々が考えるべきなのは「豚になった理由」ではなくて「豚で居続ける理由」だろう。その辺のことは以下の文章にまとめている。

ポイントは「ポルコは豚であることをなんとも思っていない」という事実である。彼はなぜ、豚で居続けようとするのだろうか?

この記事で使用した画像は「スタジオジブリ作品静止画」の画像です。

Loading video...

この記事を書いた人

最新記事