「君たちはどう生きるか」は2023年に公開された宮崎駿監督による劇場用アニメーション作品である。

個人的には非常に印象深い作品だと思うが、その「印象」が先んじてしまって、細かいところを「理解」しようとすると大きな困難を抱えることになる作品だったとも言えると思う(単純に面白かったんだけどね)。

その困難の主な原因と思われるのは「一つの存在が複合的な意味を持たされている」ということにあると思う。「あ~これはこういう存在だな!」と思うと、別のシーンでは全く異なる存在になっていたりする。この辺のことが我々の「理解」を困難にし、作品の「謎」を生んでいるのだと思う。

今回はそんな謎深い「君たちはどう生きるか」で描かれた大量のインコとペリカンについて考えていこうと思う。

残念ながら、「何故インコやペリカンが採用されたか」について明確な答えは出せないが、「インコやペリカンが意味するところ」を考察することはできる。この記事ではそういったこといついて色々と書いていこうと思う。

これらのことを考えるには、作中に登場する「大叔父が建てた塔」や「下の世界」が何を意味しているのかということを共有しなくてはならないし、それを超えて宮崎駿監督と高畑勲監督の関係をある程度理解する必要がある。その辺のことから初めて、「インコ」と「ペリカン」の謎に迫っていこうと思う。

- 大叔父の塔と下の世界―創作世界のメタファー

大叔父の塔と下の世界はスタジオジブリおよび宮崎駿の脳内を象徴し、主人公眞人を宮崎駿の分身とすること、そして大叔父のモデルが高畑勲であることが物語理解の前提となる。 - ペリカン―才能を食らう宮崎駿の自画像

ワラワラを捕食するペリカンは、周囲の才能を取り込まずにはいられない宮崎駿自身の罪を告白する存在であり、苛烈な創作現場を映し出す。 - インコ大王と群衆インコ―反抗する創作者と消費する観客

インコ大王は大叔父(高畑勲)に反旗を翻すもう一人の宮崎駿であり、大量のインコはペリカンと同じように宮崎監督本人が投影されつつも、作品を消費する人々を映し出してもいる。 - 「冷たい石」から「友達」へ

大叔父とインコの対立は、高畑勲への反抗と宮崎駿本人の自己反省の2つの事柄を表現しており、アニメーション制作現場の苛烈さが表現されている。

大叔父の塔と下の世界ー作品理解の準備ー

ジブリのプロデューサーである鈴木敏夫さんは、「ひとシネマ」のインタビューで、「君たちはどう生きるか」は宮崎駿監督が自伝として取り組んだとして以下のように語っている:

「一つは、自分のことを描く。これまで少年を主人公にしなかったのは、少年のことはよく分かっちゃうから。でも、そのまま描くのはイヤ、といってウソもイヤ。女の子ならよく分かんないから、理想として描けたんですよ。それがふつふつと湧き上がって、自分のことを描きたくなった。もっとも主人公らしくない主人公ですよね」

さらに、鈴木敏夫は「SWITCH Vol.41 No.9 特集 ジブリをめぐる冒険」において語っている:

「本当のところは僕なんかにはよくわからないですけどね。あの塔はたぶんジブリだと思うんです。」

「そうじゃないかな、とか勝手に思っているんです。あんまり訊かないようにしているんです。うるさいから。」

私も鈴木敏夫の意見に賛成するし、私自身が映画を見たときは「これは宮崎駿の脳内だ」と思ったことを覚えている。

以下の文章では、「大叔父の塔」や「下の世界」が「スタジオジブリ」、「宮崎駿の創作世界」、「宮崎駿の脳内」といったものを象徴する存在であることを前提に話を進めようと思う。また、そうなると、主人公眞人は宮崎駿の分身ということも前提に進めることになる。

面倒な大叔父理解

大叔父の塔が「ジブリ」や「宮崎駿の創作世界」と考えると、眞人だけでなく大叔父にも宮崎駿本人が投影されているように思われるし、今でも私にはそう見ている。ただ、多くの場所で明言されているように、大叔父のモデルは高畑勲監督となっている。実際、「SWITCH Vol.41 No.9 特集 ジブリをめぐる冒険」の中で、鈴木敏夫は次のように語っている。

「宮さんに映画の構成の話を聞いていると面白いんです。映画の中に大叔父が出てくるじゃないですか。自分を抜擢してくれて、このアニメーションという世界でなんとかやれるというきっかけを作ってくれた先輩である高畑勲さんがこの大叔父のモデルなんです。」

他にもNHKで放送された制作ドキュメンタリー「宮﨑駿と青サギと…」内でも明言されている。

ただ、大叔父に投影されているのものが高畑勲監督だけと考えると物語の全体の整合性はどうしてもとれないと思う。「モデルである」という事実と、その存在だけを意味しているということは違うだろう。実際にはやはり宮崎駿本人が投影されているという側面が多分にあると思う。

宮崎駿監督が自伝的作品を作るときに、高畑勲監督のことを描かないわけにはいかないのだが、一方でその人生は創作の人生であった。「君たちはどう生きるか」という映画の中で、大叔父には「創作」の仕事があてがわれているのだから、どうあがいたって宮崎駿本人の思いが乗るだろう。

ということで、この記事(あるいはこのブログ)では、大叔父は高畑勲監督をモデルとしながらも宮崎駿監督本人が投影されているという前提で進むことになる。

宮崎駿と高畑勲の関係

「君たちはどう生きるか」で描かれる大叔父を理解するには、もう少しだけ宮崎駿監督と高畑勲監督の関係を理解しておいたほうが良いだろう。

上で引用したように、高畑勲は宮崎駿という人物の才能を見出した人であり、「師匠と弟子」とも言える関係である(すくなくとも「あった」)。そんな2人の人間関係は「ホーホケキョ となりの山田くん」のBlu-rayに収録されている制作ドキュメンタリーにおける2人の発言観ると見えてくるだろう。まずは、「もののけ姫」についての高畑勲監督の発言を見てみよう:

「(もののけ姫について)言ってしまいますけど、批判したいんです。ということは、あの~、2つに分けて批判したい。ひとつは、えっと~、圧倒的な、ものすごい力のあるファンタジーであることについては、もう、完全に脱帽します。けど、しかし、あれしか意味ない人がね、自然と人間の関係ってことについて、若者なんかが、すごい誤解をしてるって思うんですね。で、あれは本当かどうかもすごく怪しいと。その、僕は、あの、本当じゃなくて間違いだと思ってます。はっきりいいますけど。ファンタジーの中で、愛とか正義とか、勇気とかっていうものですね言いますね。しかしそれは、現実を生きるためのイメージトレーニングになりませんって、僕はもう断言したいんです。」

一方で宮崎駿監督は同じドキュメンタリーの中で次のように発言している:

「たぶん、僕が1番パクさん(高畑勲)の悪口を言うけど、誰かが悪口言ったら1番ムカついてね、こう、「それは違う!」というふうな言い方をする人間だろうっていうふうには思っています。」

そんでもって高畑勲も次のように語っている:

「最初っから宮崎駿っていう人の、彼の若い時からの能力ってのも感心しながらできるわけですよ。わ~!この人の、すごいな、でこう、その、どういうふうに例えば活かすことができるかとかね。その、楽しい、共同作業っていうのはそういう時なんですよね。」

*聞きづらいところは勝手に補完してます。

更に、宮崎駿もこのような発言をしている:

彼が何をやりたいのかっていうのも、彼から聞かなくても、お互いわかるという。長い期間ではな語ったけれども、まあ、1番幸せな時期だったんですよ。

宮崎駿の「となりの山田くん」への批判的な言葉も引用する:

「やりたいと全然思わないですけどね。見たいとも思わないですけど。でもやりたいと思っていることはわかるし・・・。ああいうものを見たいという人がいるのも分かりますよ。でも俺はいい。自分でやってるから十分ですよ。」

このように、宮崎駿という人物にとって、高畑勲監督は深い愛情、尊敬の対象でありつつも、それだけでは終われない存在であったということが分かる。

こういったことは「映画の外」の話なのだが、少なくとも「君たちはどう生きるか」という映画を理解するうえでは重要な要素となると思う。

長い準備になってしまったが、ここからは「インコ」そして「ペリカン」の意味について考えていこうと思う。

大量のインコとペリカンの意味の考察

ここからは「君たちはどう生きるか」本編で描かれたインコやペリカンの意味を考えていきたいが、その上で「終わらない人」というドキュメンタリーで紹介された宮崎駿の発言が重要な意味を持つと考えられるのでそれを振りかる事から始める。

ドキュメンタリーでの宮崎駿の発言

2017年にBSで放送された「終わらない人 宮﨑駿」というドキュメンタリーで、以下のように宮崎駿は語っている。

「おわったんだなーってほんとに思うんだよ。いや、後継者を育てたよ。それで、後継者がそだって、やらせると、結局食べちゃうことになるんですよ。この人たちの才能食べちゃう こいつにやらせてみたいという人間は一人もいなくなった。スタジオは人を食べてくんですよ。まあ、これがだから宿命だからね~。まあ、食べて。それで、おしまいになっちゃって、ぴしゃっとさ。なんの未練もないんだよ。」

*聞きづらいところは勝手に補完してます。

これは映画「風立ちぬ」が公開されたあとのものであり、スタジオジブリの制作部門が解散した後のものである。

そもそも宮崎駿の作品制作は特殊なもので、多くの優れた原画担当が描いたものを宮崎駿が平気な顔をして修正してしまう。この状況についてアニメーターの高坂希太郎さんは以下のように語っている:

近藤さんのチェックは二段階なんです。原画が上がってくると、まずキャラクターだけを直すんです。ですから芝居はノーチェックのままそのカットが動画スタッフにまわり、動画が上がってきたときに初めて芝居をチェックします。宮崎さんのチェックのように原画マンの労力が全く無駄になるということは少ないのですが、このやり方はリスクも大きく・・・

「ジブリの教科書9 耳をすませば」より

逆に言うと、こんな労働環境で生き残れるメンバーがいかに優秀であるかということになるのだが、スタジオジブリを離れてしまった人がいたとしてもそれは「宮崎駿の生理的な感覚に合わなかった人」にすぎなくて、アニメーターとしての能力の問題ではない。というか、普通に考えればアニメーターの人達なんてほとんど「魔法使い」みたいなものなであり、その中でも苛烈な状況があるというとにすぎない(絵を描けない我々には到底及ばぬ世界)。

いずれにせよ、宮崎駿という存在の近くにいてしまった人は「才能を食われる優れた存在」または「無能(作品を任せたいとは思わない)」ということになる。創作の現場とはそういうものかも知れないが、なんとも苛烈な環境である。

ここまで来ると、少なくとも「ペリカン」が何を表していたかを考える事ができるだろう。

ペリカンは才能を食べてしまう宮崎駿の分身

「下の世界」がスタジオジブリといった創作の現場を表しているとすると、そこから飛び立って「人間」となるワラワラはどういう存在と言えるだろうか?

様々な可能性が考えられると思うが、「スタジオジブリから巣立とうとする才能たち」を表していると見ることもできると思う。

それをペリカンが無惨にも食べてしまうのだから、あのシーンは宮崎駿の罪の告白シーンということになるだろう。あのペリカンたちは、自分の近くにいる才能を食べてしまう宮崎駿自身が投影されている。

黄金の門に刻まれた言葉の意味

上のように考えると、眞人が「下の世界」に来たときのペリカンに囲まれたシーンの意味も見えてくる。

あの門には「我を学ぶものは死す」と書かれており、眞人を取り囲んだペリカンたちは眞人に「食べに行こう、食べに行こう」と囁いていた。

つまり、あの門の向こうは宮崎駿の創作の現場であり「我を学ぶものは死す」とは「私の近くで仕事をするとその才能を食いつぶされる」という意味と捉えることができると思う。あのペリカンたちは「さあ、また映画を作って才能を食い荒らしに行こうぜ」と眞人(宮崎駿)に囁いていた。

老ペリカンの台詞の意味

ペリカンを「才能を食らう宮崎駿」と考えれば、眞人が埋葬した年老いたペリカンの台詞の意味も見えてくる。彼は以下のように語っていた:

わが一族はワラワラを食うためにこの地獄につれてこられたのだ。

この海は餌になる魚が少ない一族はみな飢えた。

わしらは高く舞い上がった。つばさのつづくかぎり高くとおく・・・

が・・・いつも同じだった。この島にたどりつくだけだった。

生まれる子はとぶことを忘れはじめた。わしらはワラワラを食う。火の娘がわしらを焼く・・・

ここは呪われた海だ

どうだろうか、上で引用した宮崎駿の言葉そのものに見えないだろうか。

つまり、「自分が身近にいる才能を食べてしまうということに自覚的で、それを良くないこととは思っているのだが、いざ映画を作り始めると同じことを繰り返してしまう。」ということを老ペリカンは語っていたことになる。結局は宮崎駿の懺悔の言葉と捉えられるものだろう。

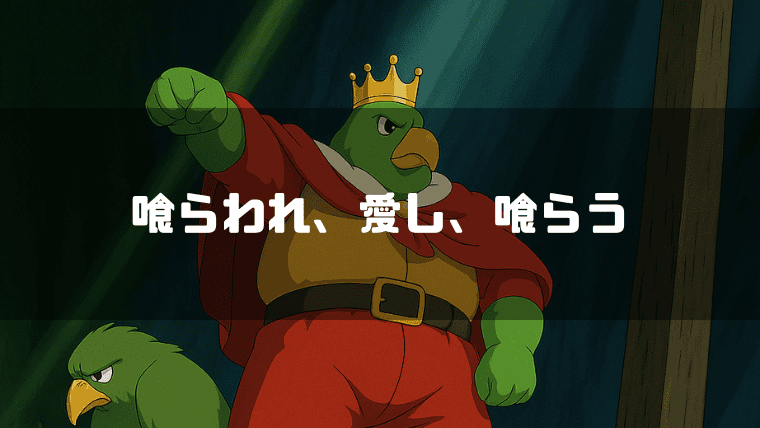

インコの持つ意味その1-宮崎駿の分身-

ペリカンはワラワラを食らうものとして登場したが、インコたちも「食らうもの」として作中に登場している。アオサギによると「象も食べる」のだから本当になんでも食べてしまう存在となっている(しかもすでに鍛冶屋を食べてしまっている)。

この件についても鈴木敏夫の証言を振り返ろう。「SWITCH Vol.41 No.9 特集 ジブリをめぐる冒険」におけるインタビューで鈴木敏夫は以下のように証言している:

宮さんは「インコ大王は自分だ」と言う。そして「なりたかったもう一人の自分が眞人だ」と言っていました。

インコ大王に宮崎監督自身が投影されているとすると、大量のインコたちの「食らう」描写も、才能を食べてしまう宮崎監督の姿の現れということができるだろう。しかし、「大王」が宮崎駿だとすると、その「大王」に率いられる大量のインコたちは、スタジオジブリを支えてきた多くのアニメーターたちという事になるとのではないだろうか。

ただ、どう考えてもあのインコたちは肯定的な存在としては描かれていない。どう見たって「烏合の衆」である。ここで聞いてくるのは上で引用した宮崎駿監督の言葉、

こいつにやらせてみたいという人間は一人もいなくなった。

つまり、インコたちが「烏合の衆」として描かれたのは宮崎監督のこのような思いが反映してしまったということだと思う。

もちろんそれは宮崎駿監督の目にどう写ったかという事に過ぎず、少なくとも我々の側からすれば、ジブリのアニメーターなんてみんな魔法使いみたいなものである。

ただ、そんな魔法使いも大魔法使いからすれば不満があったということなのだろう。実に厳しい世界である。

インコ大王と大叔父の対立

さて、宮崎駿監督本人が投影されていると思われるインコ大王は、その世界の創造主である大叔父に対しする深い敬意を抱きながらも、大きな反抗心も持っている。そして、最終的に世界を眞人に継がせようとする判断には明確なNoを突きつけた。この行動は一体どういう意味を持っているのだろうか?

これには2つの側面があると思われる。つまり、

- 高畑勲監督のあり方への反抗。

- 宮崎駿自身のあり方への反省。

上で述べたように、宮崎監督は高畑監督に対して単純ならざる思いを抱いていた。その中でも高畑勲監督に対する反抗意識が「君たちはどう生きるか」の「インコと大叔父の対立」として描かれたという事になるのではないだろうか。

その一方で、大叔父に宮崎駿本人も投影されていると考えれば「冷たい石」への自己批判精神の現れという事もできるだろう。

上で引用した高坂希太郎さんの言葉のように、宮崎駿監督の映画制作現場はまさに「冷たい石」と呼べるような場所であった。それは「創作の現場」という観点に立つと当然という側面もあり、「冷たい石」という性質をもっていない映画監督のほうが少ないかも知れない。

それでもなお、自分の人生を振り返ったときには「別の道があったかも知れない」という思いがあることは当然であり、その思いが眞人の判断として描かれているのだろう。眞人は大叔父の「冷たい石」を否定し、「友だちを作る」ということを選ぶ。「冷たい石」に対して「友達」というのが少々分かりづらいのだが、「ジブリの教科書2 天空の城ラピュタ」に収められている以下の鈴木敏夫の発言を元にすると理解しやすい:

『風の谷のナウシカ』が完成した時、宮崎駿は「もう二度と監督はやらない。友達を失うのはもう嫌だ」と宣言しました。一本の作品を完成させるためには、机を並べていた人に対して厳しいことを言わなければならないこともある。アニメーターの描いた芝居が自分の意図と違う方向に向かっていると「違う」と指示を出さなきゃならない。その一言ごとに、みんなが離れていく。宮さんは、この孤独に耐えられないという言うんですよね。

つまり、宮崎駿の持つ「冷たい石」という性質によって「友達を失う」という経験をしたことになる。それでものなお、そういう自分を変えられなかったし、映画を作ることも辞められなかった。大叔父はそんな宮崎駿の姿の表れでもあった。だからこそ「冷たい石」の対立概念が「友達」だったのである。

確かに眞人は「なりたかったもう一人の自分」として描かれていることがわかる。

インコやペリカンたちが大叔父によって持ち込まれたことの意味-高畑勲から学んだ苛烈さ-

インコやペリカンたちは大叔父が「下の世界」に持ち込んだものだったが、ペリカンはそのことについて「つれてこられた」と表現していた。

もちろんそれは「懺悔」の強調と捉えることができる。つまり、才能を食い尽くしてしまうのは自分の問題なのだということ。

その一方で、大叔父のモデルが高畑勲であることを考えれば、「才能を食べるという性質は高畑勲から学んだしょうがないものだ!」という意見表明にも見えなくもない。

それは「作品を作るということの厳しさを学んだ」ということではあるのだろうが、別の見方をすると「俺は食われたが、食い尽くされずに目を出した!」という自負と観ることもできるかも知れない。

このように考えると宮崎駿の「こいつにやらせてみたいという人間は一人もいなくなった。」という言葉の意味は、才能のある人間がいないということではなく「自分から飛び立ってくれる人がない」という意味であることもわかる。

ただ、個人的には、それに気づけなかっただけなのではないかとも思う。それこそが「冷たい石」とうことだったようにも思われる。

インコの持つ意味その2-消費するばかりの「俺達」-

ここまでの考察では、少々メタ的な観点に立ちすぎていたように思う。ペリカンはその方が理解が進むと思うが、インコに関してはもっと直接的な印象があったと思う。つまり、何でも喰らい尽くすインコは、消費者としての我々を表していたという見方の方が自然だろう。

だって、そう見えたでしょ?俺だって映画館での所見の段階でそう思ったよ。あれは作品を食い尽くすだけの俺達だと。

そして、「下の世界」を生み出した大叔父に対して平気な顔をして「No!」を突きつけるインコ大王の姿は、一生懸命に物語を紡いでもらって、それにフリーライドしている所謂「考察」をしている私のような人間と見るのが妥当だろう。

そう言われれば滑稽なことをしているよ。でも、なんか、こういう事をしないではいられないのだよ。

そういう意味で、俺みたいな人間は「冷たい石」ではなく「間抜けな石」なのだろう。インコ大王にすら斬ってもらえないのだな。

「生産者たれ!」

これが結局のところ我々が受け取るべき最大のメッセージだったのだろう。ず~~~~~っとそうだったけど。

この記事で使用した画像は「スタジオジブリ作品静止画」の画像です。

この記事を書いた人

最新記事

- 2025年4月23日

【君たちはどう生きるか】大量のインコとペリカンは何を意味するのか-大王が象徴する宮崎駿と「俺達」- - 2025年4月15日

【シン・仮面ライダー】オーグメントの絶望の謎と「アイ」が隠した本当の戦略-本郷猛は何故勝利して良いのか- - 2025年3月25日

【侍タイムスリッパー】あらすじとその考察-椿三十郎の呪を打ち破る「究極の殺陣」- - 2025年3月2日

「機動戦士Gundam GQuuuuuuX Beginning」を見た感想と考察ーテム・レイの正しさとレビル将軍の行方ー - 2025年2月26日

「機動戦士ガンダム」スペースノイドの怒りと地球連邦政府という奇跡ー物語を支える3つの重要な側面を考察ー